2026-01-08

引用格式:教育部教育考试院. 坚持学科核心素养导向 服务教育强国人才培养:2025年高考理科综合全国卷试题评析[J]. 中国考试, 2025(7): 105-109.摘 要:2025年高考理科综合全国卷试题落实立德树人根本任务,展现我国科技成就,激发学生崇尚科学、探索未知的兴趣,引导学生树立科技报国志向,彰显学科育人导向。试题依托高考评价体系,坚持价值引领、素养导向、能力为重、知识为基的综合评价理念,注重关键能力、学科素养和思维品质考查,提升人才选拔质量。试题命制遵循高校人才选拔要求和高中课程标准,综合考虑教育教学实际,合理调整试卷结构,优化设问方式,引导教学回归基础,推动教学提质增效。关键词:高考;高考理科综合;科学素养;考试内容改革;试题评价;教考衔接2025年高考理科综合全国卷由教育部教育考试院组织命制,供新疆和西藏两区使用。命题全面贯彻全国教育大会精神,落实《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》(以下简称《强国纲要》)相关部署[1],严格依据高校人才选拔要求和物化生三科的普通高中课程标准[2-4],落实立德树人根本任务,依托中国高考评价体系[5],坚持守正创新,加强基础考查,引导学生夯实未来发展根基;增强试题的综合性、应用性、探究性,强化对学生关键能力、学科素养和思维品质的考查,激发学生崇尚科学、探索未知的兴趣,提升人才选拔质量。一、落实立德树人根本任务,彰显育人导向高考具有鲜明的价值引领功能,在落实立德树人根本任务中发挥着重要作用。2025年高考理科综合全国卷命题坚持正确价值导向,充分发挥理科综合的独特育人功能,助力培养担当民族复兴大任的时代新人。2020年9月11日,习近平总书记在京主持召开科学家座谈会并发表重要讲话。他指出,科学成就离不开精神支撑,对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起,使他们更多了解科学知识,掌握科学方法,形成一大批具备科学家潜质的青少年群体[6]。《强国纲要》强调大力弘扬科学家精神,营造鼓励探索、宽容失败的良好环境[1]。高考理科综合试题将我国重大科技成果有机融入试题,引导学生关注科技成就,激发他们的科学探究精神和社会责任感,从而有助于高中生树立科技报国的远大志向[7]。(一)渗透生态文明思想,强调人与自然和谐发展今年是习近平总书记提出“绿水青山就是金山银山”理论20周年。高考理科综合试题注重将生态文明、环境保护等时代主题转化为具体的问题情境,引导学生在解决问题的过程中形成正确的生态文明意识。试题注重育人导向,通过创设生态恢复案例,增强学生对生态文明理念的深入理解。例如,第32题以“退化荒山生态恢复方案设计”为情境,要求学生综合运用群落演替、种间关系、空间结构等知识,从演替类型、生物多样性、资源利用效率等维度进行方案论证,引导学生在解题过程中理解生物多样性对生态系统稳定性的支撑作用,体现生态文明理念。再如,第10 题以“电解处理废水与废塑料碱性水解液”为背景,第27题以“蛇纹石资源综合利用”为情境,都体现了化学在资源高效利用与实现碳中和目标中的关键作用。两题均以工业生产与环境保护为切入点,启发学生思考化学在可持续发展中的关键作用,推动学生建立人与自然和谐共生的科学观念,引导学生关注环境保护与绿色化学理念,培养学生运用化学知识解决实际问题的能力和使命感。(二)精选科技前沿成果,引导学生树立科技报国志向高考理科综合试题通过呈现现代科技最新成果,引导学生在传承与创新中理解自然科学的应用价值并顺应科技自立自强的时代发展趋势,深化学生对科学服务人类社会和国家科技进步的认知,重点培养他们的爱国主义情怀。例如,第9题选取我国研究人员合成的具有优良生物相容性的材料 PLGA为素材,凸显我国在医疗新材料领域的自主研发能力,让学生更直观地感受化学在医疗健康领域的贡献,增强民族科技自信;第14题以我国最新研发的CR450动车组列车的运动为情境,考查运动学中匀变速运动的相关知识。万有引力定律是航天工程的基础,第15题以我国鹊桥通导技术试验卫星“天都一号”为对象,展现了航天领域的建设成就,定性考查了万有引力定律和开普勒定律,引导学生深刻理解物理学基本原理在科技前沿中的重要作用,增强科技自信心和民族自豪感,引导学生投身前沿科技建设。二、深化核心素养考查,强化关键能力培养高考理科综合全国卷命题遵循高考评价体系价值引领、素养导向、能力为重、知识为基的综合评价理念,坚持素养立意,通过精心设计问题情境,加强对学生信息处理、逻辑推理、综合运用、实验探究等能力的考查,引导教学加强关键能力培养,为学生未来发展打下坚实基础。(一)丰富试题呈现方式,考查信息处理能力现实生活中,信息载体多种多样,培养学生的信息处理能力有助于他们的未来发展。具体到信息获取能力的考查,要求学生能够结合图表和文字准确理解试题信息,并将信息与所学知识进行识别和匹配。理科综合试题设置了大量的图表信息,有效考查了学生的信息处理能力。物理试题考查学生通过图像理解不同物理状态间关系的能力,如第19题以图像形式考查学生对理想气体状态方程的掌握程度,学生解答该题时需要正确理解图像中三种理想气体状态之间的关系并进行简单推理。化学试题通过丰富试题的呈现方式,要求学生多角度、多层次、多维度地认识化学基本规律。第10题以示意图方式展示“电解处理废水与废塑料碱性水解液”原理,第27题提供流程图和数据表格两种类型信息,两类题型都考查学生处理多种类型信息的能力。生物试题注重考查学生提取图表信息并转化为生物学科知识的能力,如第6题涉及琼脂糖凝胶电泳的实验操作和结果分析,要求学生根据电泳结果示意图进行推理、判断和分析,考查学生对琼脂糖凝胶电泳原理和DNA分子迁移速率的影响因素的理解;第34题要求学生根据质粒设计示意图正确识别引物的设计信息,并结合PCR相关原理作答。(二)强化核心概念理解,考查逻辑推理能力高中阶段逻辑推理能力的培养目标是要求学生从一般原理或规律出发,运用数学演算或逻辑证明得出特殊事实应遵循的规律。理科综合试题重视逻辑推理能力考查,引导学生加强对学科核心概念的理解和掌握。物理试题通过设置半开放情境,考查学生的推理论证能力,如第17题考查匀强电场中电子的运动情况。这是一个半开放的设问方式,学生需要充分考虑不同初始条件下电子的运动情况,并利用关键信息进行推理论证。化学试题以化学合成与反应机理为载体,通过真实科研情境设计多层次问题,引导学生运用证据推理和模型认知能力解决问题。如第12题通过水微滴表面发生反应的机理图,考查催化机理、轨道杂化变化及总反应式等内容,要求学生从题目条件出发,运用“结构决定性质”“反应机理分析”等思维方法,通过证据推理验证假设,有利于培养学生形成基于证据进行推理论证的科学思维。生物试题通过构建不同情境,重点考查学生对核心概念的深度理解和逻辑推理能力。如第1题围绕蛋白质结构与功能关系这一核心知识点,要求学生理解二硫键、空间结构和蛋白质变性之间的逻辑关系,分析影响蛋白质结构功能的因素;第2题通过在不同光照强度下植物光合速率、呼吸速率的变化曲线,考查学生对植物光合作用与呼吸作用的理解,分析光反应、暗反应、CO2浓度、光照强度等因素与植物生长之间的关联。(三)优化试题情境设计,考查综合应用能力利用真实、复杂的情境设计试题,可以考查学生综合利用所学知识解决问题的能力,有助于实现以考促学。物理试题通过创设真实的问题情境,考查学生运用物理学基本原理、方法系统分析和解决真实问题的能力。例如,第21题以导体在磁场中的运动为情境,考查电磁感应、圆周运动和交变电流等多个模块知识,促进学生将所学知识与问题解决融会贯通;第25题选择学生熟悉的板块模型,重点考查运动过程中能量转化方面的知识,引导学生注重选择解决问题的角度并进行深度思考,促进学生科学思维的发展。从化学的角度认识物质世界,辨析生活中与化学相关的现象,解决生产中的实际问题,是中学生应该具备的基本素质。例如,第7题选择日常生活中常见的四种物质,要求学生从微观组成和结构视角分析物质的性质和应用的关联性,考查学生在日常生活中应用化学知识辨析和解答简单问题的能力;第27题以一种吸收固定二氧化碳的工业生产为背景,呈现真实的物质转化流程图,涉及化学计量关系、反应方程式、元素化合物性质、沉淀溶解平衡及结构化学原理等内容,深入考查学生知识信息获取、分析整理、解决物质转化中的问题等方面的综合应用能力。生物试题通过创新基因工程情境,要求学生准确提取有效信息,理解实验现象背后所蕴含的生物学规律或原理。如第34题围绕基因工程中的PCR技术,创新设问方式,学生要根据题目设计情境,综合运用所学知识分析判断实验结果。题目突破传统设问模式,以实际应用为情境,考查学生运用生物学原理解决新问题的创新能力,有利于创新人才的选拔和培养。(四)突出科学思维培养,考查实验探究能力实验是科学研究的重要手段和方法,是科学发展和创新的基础。实验教学是培养学生科学素养的重要途径和方式,有助于培养和发展学生的探究能力。考查实验探究能力是高考理科综合命题的鲜明特征。物理试题增加了实验题的分值占比。通过在实验基本方法和基本技能的基础上加强探究性考查,引导学生重视实验过程,理解概念、规律的形成过程,进而促进学生物理观念的形成。例如,第22题利用橡皮筋开展系列实验,将“探究弹簧弹力与形变量的关系”“探究两个互成角度的力的合成规律”两个实验方法相结合,考查学生测量仪器使用、实验数据获取与处理等能力,要求学生灵活运用已有实验方法解决新问题,引导学生重视基本实验,促进学生动手做实验;第23题以教材中的非线性电阻元件为背景,通过实验展示非线性电阻元件的性质,在探究伏安特性曲线时,通过层层设问引导学生理解电流表内接、外接时对实验测量的不同影响,让学生知其然更知其所以然,引导学生关注科学探究的过程和方法,并学会对结果进行总结和反思。化学试题以物质转化为载体,培养学生实验操作与问题解决能力。针对实验条件控制与数据解读的考查,既检验操作规范性,又强调对细节的精准把握,启发学生从定性观察转向定量分析。例如,第26题以“碘的回收实验”流程为背景,设置判断现象、完善操作、洗涤介质选择等多环节问题。其中,步骤③中“确认沉淀完全”的操作需要结合碘单质与淀粉发生显色反应的特性,考查基本实验操作规范及问题解决能力;步骤⑤的“洗涤剂选择”需要对比物质溶解性差异,体现对实验细节的精准把握。实验设计与分析能力是生物学科素养的重要指标之一,有助于引导学生提高科学探究能力和实践操作能力。例如,第30题质壁分离与复原实验,通过KCl溶液中细胞失水后复原的现象,考查学生对水分子跨膜运输方式、质壁分离原因及渗透压变化机制的理解;第31题以蛋白质磷酸化修饰调控基因表达的相关研究为背景,考查学生运用逻辑推理分析实验结果的能力。三、加强学科基础考查,引导筑牢发展根基2025年高考理科综合全国卷充分发挥命题引导作用,在结合教情学情的基础上,紧扣高中课程标准,进一步加强基础知识考查,引导教学回归基础,推动教学提质增效。(一)优化试卷结构,有效衔接教学实际在充分调研和专家论证的基础上,合理调整理科综合试卷中物理学科的结构,在总分保持不变的同时,减少一道计算题,既降低了整卷阅读量,也给学生提供了更多深入思考时间。此外,还优化了计算题最后一题的设问方式,遵循“起点低,台阶高”的原则,由浅入深进行设问,在不改变试题总体难度的情况下增加了试题区分度,有利于引导学生逐步理解题目中的物理情境。(二)严格依标命题,加强必备知识考查理科综合试题紧扣课程标准要求,针对课程标准中的主干内容和必备知识设问,引导中学按照高中课程标准教学。例如,第4题通过考查最小面积概念,检验学生对物种丰富度调查方法的理解,呼应课标中“群落的物种组成”的核心概念;第19题以图像形式考查学生对理想气体状态方程这一基础知识的理解和运用,情境贴近生活和教材,有利于引导学生学习回归课标、回归课堂;第29题“艾拉莫德合成路线”中有机合成路线与反应条件的分析,涉及官能团转化、反应条件控制等核心主干内容,要求学生综合运用课标中有机化学基础知识解决实际问题,促进知识体系的构建,其中反应②中吡啶的作用需结合酸碱反应原理,体现对课程标准中典型反应的考查;第31题关于免疫失调治疗方案设计,要求学生掌握体液免疫过程和记忆B细胞功能,这些内容均属于课程标准中的核心知识。(三)创新设问方式,引导教学回归基础理科综合试题立足学科本质,通过情境重构和创新设问角度,考查学科基础知识和基本原理,引导学生利用基础知识并结合最基本的原理方法解答问题。例如,第13题以“溶液中离子浓度与pH 关系”为载体,突破传统计算题的考查模式,要求学生从曲线中提取有效信息,利用最基本的电荷守恒与物料守恒进行综合推理,判断M、N、P曲线对应离子有利于促进学生从死记公式转向理解原理。第18题考查电子在匀强磁场中运动这一基本知识点,考查学生对洛伦兹力等基本物理概念的理解和灵活运用。本题情境虽然简单,学生也较为熟悉,但设问角度比较巧妙,若学生不仔细读题,在刷题导致的惯性思维下可能将该题错误理解。这种创新设问有利于减少“机械刷题”收益,促进学生对具体问题认真思考、破除惯性思维。第33题考查遗传分析,改变常规的设问方式和分离比计算,要求学生依据多个实验结果综合判断并给出判断依据。综上,2025年高考理科综合全国卷命题坚持稳中求进原则,在充分考虑教情学情的基础上,创设真实情境、创新试题设计,加强学科素养和关键能力考查,助力教育强国建设。参考文献略。

2026-01-07

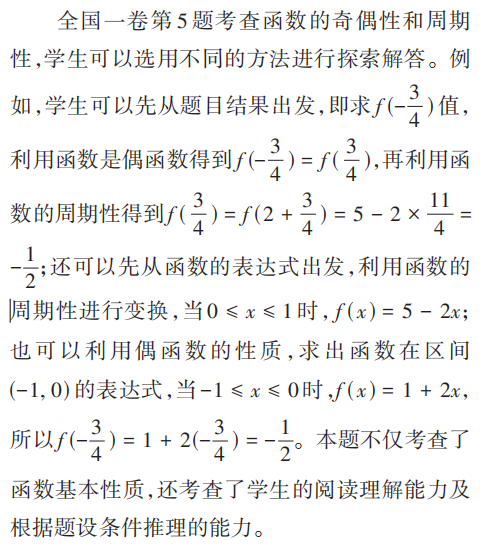

引用格式:教育部教育考试院. 更新理念深化数学基础 创新题型考查思维能力:2025年高考数学全国卷试题评析[J]. 中国考试, 2025(7): 89-94.摘 要:2025年高考数学全国卷命题遵循普通高中数学课程标准,依据高考评价体系,落实《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》,持续推进考试内容改革。命题更新设计理念,深化基础性考查;创新试题设计,强化思维能力,突出对思维过程和思维品质的考查;拓展思维的深度和广度,增强探索性和创新性,服务拔尖创新人才选拔;精细把握学情教情,契合中学教学实际。试题发挥基础学科作用,强化素养导向,提升服务选才和引导教学的质量,助力教育强国建设。关键词:高考;高考数学;内容改革;试题创新;思维能力2025年,教育部教育考试院命制了高考数学全国一卷、全国二卷两套试卷。今年的高考数学全国卷命题严格遵循《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“课标”),依据高考评价体系,落实《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》(以下简称《强国纲要》),持续推进高考内容改革。2025年高考数学命题延续近年改革方向,在试题命制方面进行了新探索。一方面,持续深化基础性考查,聚焦主线内容,强调学科知识体系构建,引导中学教学夯实学生的知识基础;另一方面,进一步强化思维能力考查,注重展现思维过程、检验思维的深度和广度,突出考查探索性和创新性等思维品质。此外,试题还突出考查了学科素养和关键能力,引导中学教学不断提质增效,提升人才培养质量,助力教育强国建设。一、深化考试内容改革,加强基础性考查2023年5月29日,习近平总书记主持二十届中央政治局第五次集体学习时,发表关于教育强国建设的重要讲话,强调基础教育阶段要夯实学生的知识基础[1]。数学学科知识体系的基石和框架是基本概念和基本原理,因此,高考数学命题要突出基础性考查,以引导教学回归课标,夯实学生知识根基,培育学生发展潜能。(一)优化考试内容,夯实知识基础《教育部关于做好2025年普通高校招生工作的通知》对高考命题提出新要求,“注重考查基础知识、基本技能、基本方法,引导学生融会贯通、灵活运用”[2]。2025年高考数学试题全面考查基础知识,检验学生的知识掌握程度,引导中学注重概念教学,夯实学习基础。在选择题和填空题部分,着重检验集合、复数、平面向量、不等式、统计、排列组合等基础知识内容,托底基础知识的考查,为整卷知识结构的稳定、难度的稳定筑牢地基。(二)聚焦主线内容,突出核心概念课标明确提出,评价应聚焦数学的核心概念和通性通法,聚焦其承载的数学学科核心素养;考查内容应围绕数学内容主线,聚焦学生对重要数学概念、定理、方法、思想的理解和应用[3]。2025年高考数学试题重点考查高中数学核心概念,既保持一定的考查比例,又确保试题达到一定深度。其中,解答题发挥主阵地作用,对数列、三角函数、概率与统计、立体几何、解析几何、函数与导数等主线内容都进行了重点考查,并通过增强试题综合性提高知识点覆盖面,同时在选择题、填空题部分进行了补充考查。例如,全国一卷第11题考查解三角形相关知识,第16题综合考查数列和导数相关知识,重点考查等差数列的性质以及数列的求和方法,第13题考查等比数列;全国二卷第15题考查三角函数的图像和性质,第8题考查三角函数恒等变换,第5题考查解三角形,第7题和第9题分别考查等差数列和等比数列。这些源自主线内容的试题着重考查对概念的深层次理解,对公式的灵活应用,以及对定理、性质的本质认识。(三)强调联系综合,凸显整体结构高考评价体系中的“一核四层四翼”之间具有紧密的联系,四层只有投射到四翼才能实现考查目的。高考数学命题强化四层与四翼的联系,强调融会贯通,要求学生具备完整的知识结构体系,并能根据问题情境的需要合理组织整合相关知识、能力与方法,并灵活运用到问题解决的具体情境中[4]。数学具有结构化的知识体系,高考试题注重增强同一主题必修模块与选择性必修模块间的联系以及不同主题之间的联系,在知识网络的交汇点设计题目,促进各分支知识本身的纵向延伸,同时增强知识分支间的横向拓展。例如,全国一卷第19题以课标中必修内容中的函数为基础设题,选择三角函数为模型,研究函数的图像和性质,包括单调性、奇偶性及三角函数特有的周期性。在解题过程中,学生可以结合选择性必修课程中的一元函数导数及其应用,利用导数工具更便捷、更有效、更深入地研究函数性质,确定函数的单调区间和极值。全国一卷第17题和二卷第17题,分别以课标必修内容中的四棱锥和多面体作为题目情境,同时应用选择性必修课程中的空间向量工具,运用向量方法研究空间中点、直线、平面的位置关系,特别是度量关系,定量确定空间直线与直线、平面与平面所成的角度,体会向量方法和综合几何方法的共性和差异,综合考查空间想象能力和数形结合的方法。同时,在立体几何题中应用平面几何的知识和原理,简化计算,快速解决问题。全国一卷第8题深入考查对数函数性质,综合应用指数函数的工具解决问题;第16题将数列内容和函数与导数内容有机结合,利用等差数列的通项公式确定多项式函数的系数,进一步利用数列求和公式求函数的导数值,感受数列与函数的联系,体会数学的整体性;第18题在解析几何问题中融入了平面几何中的三角不等式和二次函数求极值的方法。高考试题中,尤其是一些中高难度的试题,立足于对基础知识的理解和应用,进一步拓展多知识点综合的方式方法,突出基础知识之间、模块内容之间的融合,体现了高考数学在素养立意下对多个主线内容交叉、多项关键能力复合的考查,体现了试题的综合性、灵活性。试题侧重检测学生数学知识体系的构建程度,要求学生在面对具体问题时,能将学习到的各个模块的知识有机地结合并综合应用,引导学生构建自身的整体数学知识网络,而不是简单地将各个知识模块割裂。试题强化引导中学教学重视学生知识结构的构建,更好发挥高考服务选才、引导教学的核心功能。二、创新试题设计,突出思维能力考查《强国纲要》指出,要深化高考综合改革,构建引导学生德智体美劳全面发展的考试或考核内容体系,重点强化学生关键能力、学科素养和思维品质考查[5]。数学内在价值的教育性转化,表现在对于学生知识的充实、理性思维和精神的涵育以及智力的拓展[6]。2025年数学命题创新试题设计,发挥数学学科的思维价值、教育价值,突出思维能力考查,在助力拔尖创新人才选拔方面进行了新探索、取得了新突破。(一)构建新颖情境,考查创新思维2025年高考数学命题创新情境设计、内容设计和设问设计,破除各种套路,深入考查数学素养,发挥选拔功能,引导中学教学将重点从总结解题技巧转变到培养学生学科素养。例如,全国一卷第19题突破以往以幂指对函数为情境设置函数导数试题的模式,以三角函数设置情境,新颖独特。其中,第(1)问给出具体函数,要求考生利用导数工具研究函数的单调区间、极值;第(2)问需要考生找到一个满足条件的y,不仅考查学生对三角函数性质的深入掌握,还考查化归与转化、数形结合和分类讨论等思想方法;第(3)问考查对数学语言的理解和推理论证能力,其实质是对给定的φ∈R分析5cosx-cos(5x+φ)的上界,进而研究当φ变化时,求出所有这些上界中的最小值。在解答过程中,根据前两问的结论可知第(1)问所求结果是满足条件的,再比较大小关系,最后确定b的最小值。本题集中体现了对逻辑思维能力、创新能力等关键能力的考查,需要考生综合运用数学构造、分类讨论等方法,具有很强的灵活性和综合性,侧重选拔和区分高水平学生。又如全国二卷第19题,设置了乒乓球练习的情境,引入事件“打完k个球后甲比乙至少多得2分”,并定义其概率pk。这是对高考数学引入新定义问题的延续,是今年进行的新探索。试题设问由浅入深,逐步提高思维层次和能力要求。其中,第(1)问要求考生理解事件的意义,求出具体的p3、p4的值;第(2)问给出(p4-p3)/(q4-q3)=4,求p值,并为第(3)问做铺垫;第(3)问证明p2m+1-q2m+1,p2m-q2m,p2m+2-q2m+2之间的不等关系。解答过程中,直接求p2m+1和q2m+1比较困难,可通过全概率公式分别表示p2m+1和p2m,以及q2m+1和q2m的递推关系,进而推导p2m+1-q2m+1和p2m-q2m的大小关系。本题情境朴实、语言叙述简练、思路清晰,考生理解题意和计算并不存在困难和障碍,但试题深入考查数学素养,能力要求很高,要求考生能够理解递推的思路,清晰分析打完2m个球后甲、乙的得分情况,掌握条件概率的计算方法,考查连贯、严谨的大跨度思维过程,更加精准地区分和选拔学生。本题基于现实问题情境给出新事件,要求学生能够创造性地分析问题,在新颖的情境中积极主动思考,建立新问题、新要求与已有知识的联系,形成解题思路。试题突出数学问题本质,考查数学思维,体现学科价值,突出探究性、创新性的要求。高考试卷大分值的试题充分展现了学生的思维过程和思维品质,有利于区分和选拔高水平学生,同时引导高中数学教学更好地实现素养导向目标。此外,试卷还设置了现实生活情境的试题,考查学生应用数学知识和方法解决实际问题的能力。例如,全国一卷第6题设置了帆船比赛情境,引入视风风速、真风风速、船行风风速、风力等级等概念,考查向量知识和向量运算;第15题是关于某疾病与超声波检查结果关系的研究,应用列联表检验两个随机变量的独立性,体现统计知识和方法在现代生活中的应用。(二)优化试题布局,考查灵活思维《深化新时代教育评价改革总体方案》对高考命题提出“改变相对固化的试题形式,增强试题开放性”的明确要求[7]。2025年全国高考数学命题继续优化试卷结构,进行新的探索和实践。两张试卷解答题的设计布局各具特色,各个主题内容的试题采取了不同的先后排布顺序。首先,在压轴题部分,全国二卷采用了概率题、函数导数题两题压轴的方式,而且概率试题首次排在最后一题的位置,函数与导数问题设置了对数函数与幂函数组合的情境。全国一卷则用传统的解析几何与函数导数题两个题目压轴,但函数导数试题选取了三角函数情境。在中档题部分,两卷都设置了立体几何内容,并分别配置了数列内容试题和解析几何内容试题。解答题第一题,全国一卷考查统计内容,二卷考查三角函数内容,但改变了以往解三角形的题型模式,改为考查三角函数的图像和性质。这样的试卷布局目的在于打破相对固定的试卷结构,引导高中数学教学走出猜题押题的误区,减少机械训练,把教学的重心放在培养学生数学思维过程和方法上,放在培养学生数学关键能力和核心素养上。(三)增强探究性,考查思维品质为满足新时代对创新人才的培养和选拔需求,高考数学试卷创新设问方式,进一步增强试题的探索性和综合性,增强解题方法的开放性,为学生提供多种解题渠道和途径,着力考查学生的学科关键能力和思维品质[8];鼓励学生运用创造性、发散性思维多角度分析问题、解决问题,激发学生创新意识。以全国一卷第8题为例,该题在题目呈现形式和语言叙述方面都进行了创新,引导学生进行探索和尝试。试题的已知条件是关于变量x,y,z的连等式,要求学生分析三个变量之间的大小关系,并从四个选项中选出不可能成立的选项。与以往考查形式不同的是,在本题中,根据已知无法完全确定x,y,z的大小关系,学生需要探索满足已知条件的x,y,z的变化情况,分析出所有可能的大小关系后进行判断,突出考查学生的探索性思维品质。此外,本题的解法多样,学生可以将x,y,z表示为同一个变量的函数后分析函数值可能的大小关系,也可利用图像法,通过图像中点的位置关系判断x,y,z的大小关系,学生可灵活选择解题路径,展现自身思维能力和品质。数学试题由浅入深,不仅考查学生基础的计算能力,还考查化归与转化、数形结合、函数与方程等数学思想。递进的设问方式既提升了思维深度,也使得不同层次的学生都有获得感,具有较好的选拔功能。全国二卷第18题研究函数极值点和零点的关系,第(1)问通过确定二者的存在性和唯一性为后面问题做铺垫;第(2)问通过引入辅助函数探索比较2x1与x2的大小,问题具有逻辑性强的特点,且设问具有一定的开放性。总之,2025年数学试题的部分题目在内容和形式上都进行了创新,不仅具有探索性,而且解题方法开放灵活,重点考查了学生的数学核心素养和能力,有助于选拔真正有潜力的学生;同时,命题引导中学教师摒弃细分试题类型、总结解题套路等固化的复习备考模式,将教学重点放到真正提高学生的素养和能力上。三、加强考教衔接,发挥导向作用(一)依据课标命题,引导依标教学课标是高考命题的重要依据。今年高考数学命题严格遵循课标,考查知识内容的范围、深度、广度及学科核心素养水平的要求等都与课标保持一致,各主题在试卷中所占的分值比例与其在课标中所占的课时比例大致相同。试题注重考查学生对基础知识、基本方法的熟练掌握、深刻理解和灵活应用能力,突出考查学科核心素养,规避高等数学内容的直接应用,引导学校严格按照课标教学,应教尽教,还要上足课时、不赶进度、不超标、不超量。此外,在考查理念和标准方面切实对接课标,引导教学遵循育人规律,循序渐进组织教学,把精力放在讲透教材内容、提升课堂教学效果等方面。(二)依据质量水平,确定考核层次学业质量是学生在完成本学科课程学习后的学业成就表现。依据不同学业水平成就表现特征,课标将学业质量划分为不同标准水平。课标明确指出,数学学业质量水平二为高考要求[3]。2025年高考数学命题严格依据水平二确定考查要求、调控考查层次,科学评价学生数学核心素养的达成水平。课标中关于直观想象的核心素养要求(水平二)是能够想象并构建相应的几何图形,发现图形与图形、图形与数量的关系,探索图形的运动规律[3]。以全国二卷第11题为例,该题以双曲线及其渐近线为基本载体,引入以焦点连线为直径的圆,要求根据文字描述利用直观想象能力构建几何图形,并用代数语言进行描述。题目涉及直线、双曲线、圆、四边形等基本图形的位置关系和数量关系,综合考查学生运用几何图形性质及数形结合思想解决问题的能力。全国一卷第9题以正三棱柱及其上一点为主干图形,要求学生准确想象并构建正确的几何图形,进而分析空间中直线与直线、直线与平面的位置关系,突出考查直观想象的核心素养。课标中关于数学抽象核心素养的要求(水平二)是能够理解用数学语言表达的概念、准则、推理和论证,理解数学命题的条件和结论,能够提炼出解决一类问题的数学方法,理解其中的数学思想[3]。全国一卷第14题用数学语言叙述了题目条件和要求,即有放回地从5个球中随机取3次,要求计算5个球中至少被取出1次的球的个数的数学期望。解答该题时,学生首先要理解题目中的数学语言,提炼出所要计算的随机变量,并分析随机变量取特定值时对应的随机事件,这一从现实问题转化为数学概念的过程集中体现了对数学抽象核心素养的考查。(三)制定科学要求,契合考生水平基于更精准地了解教情、学情调研情况和往年考试数据分析结果,2025年高考数学命题面向全体学生制定了更加科学合理的测评要求,以契合学生真实水平。命题综合考量人才选拔、试卷导向、学生感受等多种因素,科学制定测评要求,实现试题与学生的最佳匹配。试题对不同水平的学生进行有效区分,既提高了学生的获得感和成就感,也实现了高考选拔功能。例如,全国二卷第17题是一道以四棱锥为主体图形的立体几何试题,第(1)问是常规问题,要求考生判断平面与平面的垂直关系,考生对此类问题较为熟悉;第(2)问在原有图形的基础上引入球形,这对考生来说是相对陌生的图形组合,对考生的直观想象能力要求较高,第(2)问将问题分解为两个小问,在第一小问中通过证明题的方式将球心的位置提示给考生,第二小问进一步考查过球心的直线与另一直线的位置关系。通过这样分层的设计,一方面实现对直观想象等核心素养的考查,另一方面通过小问铺垫增加了试题的梯度层次,进而提高试题区分功能。此外,本题有多种解题思路,这给不同思维特点的学生提供了发挥的空间,有利于展现学生的能力水平。综上,2025年高考数学命题持续深化考试内容改革,既重视基础知识考查,也强调核心素养考查,还不断优化试题布局、创新试题形式,多维度助力人才培养质量提升。在重视基础知识考查方面,试题聚焦数学基本概念、原理及思想方法的本质内涵,引导教学注重知识体系建构与数学思维培养,助推教育回归育人本位。在强调数学核心素养考查方面,试题着重检验学生思维的灵活性、深刻性及创新品质。在试卷结构设计方面,科学设计试卷结构,有效发挥高考对中学数学教学的正向引导作用。参考文献略。

2026-01-07

引用格式:教育部教育考试院. 强化高考育人导向 促进学生思维发展:2025年高考英语全国卷试题评析[J]. 中国考试, 2025(7): 95-99.摘 要:2025年高考英语命题落实立德树人根本任务,强化高考育人导向,引导学生培养家国情怀和全球视野,完善道德品格,促进全面发展。试题设计科学,注重对基础语言知识和基本语言技能的考查,促进学生思维品质的培养和发展,提升核心素养。试卷结构和难度维持稳定,正向引导高中英语教学,助力高中育人方式改革。关键词:高考英语;立德树人;全面发展;思维品质2025年高考是第五批高考综合改革省份首次实施新高考,是2017版普通高中课程标准在全国范围内实施后的首次高考,也是高考英语考试内容改革全面落地后的首次高考。2025年高考英语全国卷由教育部教育考试院命制,包括全国一卷、全国二卷两套试卷。高考英语全国卷命题深入贯彻党的二十届三中全会精神和全国教育大会精神,落实《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》要求,坚持立德树人,强化育人导向,注重五育并举,引导学生德智体美劳全面发展。在考试内容设计上,试题聚焦基础语言知识和基本语言技能考查,增强试题开放性,注重情境设计的科学性,加强创新能力考查,服务拔尖创新人才选拔培养。试题命制依据高校人才选拔要求和国家课程标准,结合高中英语教情学情,通过精心选材、科学设题,考查综合语言运用能力,正向引导基础教育英语教学。一、落实立德树人,强化育人导向2025年高考英语试题通过情境化设计,将价值引领渗透于关键能力、学科素养和思维品质的考查中,深度融合社会主义核心价值观与中华优秀传统文化。试题选材既立足中国大地,展示文化自信,又放眼全球,强化人类命运共同体意识,引导学生培养家国情怀和全球视野,完善道德品格,实现德智体美劳全面发展。(一)涵养家国情怀,坚定文化自信教会学生用英语传播好中华文化、向世界展示中国智慧是英语课程的重要任务之一,2025年高考英语试题突出体现了这一导向。通过选材和情境设计,让学生在答题过程中感受中华文化的独特魅力与当代中国的发展智慧。全国一卷阅读D篇聚焦微塑料污染这一全球性环境问题,特别介绍了中国科研人员提出的解决方案,展现了中国科学家解决现实问题的务实精神,也传递了生态文明建设的中国方案。全国二卷语法填空语篇通过一名定居中国的美籍女士对其在浙江乡间晾衣后感受到“阳光的味道”的经历和充满感情的描述,展现了中国人善用自然之力创造诗意栖居的生活智慧。全国一卷语法填空语篇介绍的围棋主题艺术展则巧妙融合传统文化、人工智能与当代艺术,是中国传统文化中的哲思智慧与现代科技结合的全新呈现。这些语篇从不同视角构建起对中国智慧的立体化诠释,在考查综合语言运用能力的同时,启发学生对中华文明进行深入思考,有助于引导学生增强国家认同和家国情怀,进一步坚定文化自信。(二)关注全球议题,拓展国际视野试题选取的语篇材料话题丰富,涉及气候变化、粮食危机、微塑料污染、交通领域碳排放等全球性问题,引导学生从人类命运共同体的视角深入思考问题。全国二卷阅读D语篇通过一家餐馆将食材边角料加工成美味佳肴的案例,生动阐释了节约食物和物尽其用的可持续发展理念,强调在当今社会减少食物浪费、合理利用资源的重要性。全国一卷阅读A篇探讨了交通运输领域的碳排放问题,通过详细的数据对比和深入的利弊分析,指出未来能源改革的方向,强调加快绿色能源发展的必要性。这些语篇材料在构思上采用“指出问题—分析问题—探索方案”的逻辑方法论,引导学生在阅读中培养全球视野,提升逻辑推理能力,强化对全球性问题的认知,激发学生崇尚科学、探索未知的兴趣。(三)培育道德品格,启迪生命成长试题选材围绕高中英语课程标准提出的“人与自我”“人与社会”“人与自然”三大主题,通过独特的视角,帮助学生了解多元化的个人、社区和学校生活,引导学生思考生命的意义与价值,树立积极向上的人生态度。全国二卷阅读B篇讲述开设在儿童医院中的学校如何帮助患者在住院期间心怀梦想,继续课业学习,展现了对弱势群体的关怀和教育的温度。全国一卷读后续写语篇讲述作者在一次家庭聚会中与兄弟产生嫌隙,之后经过一番思想斗争决定主动登门道歉的故事,诠释了承担责任、勇敢面对和解决问题的品质,启发学生学会理解和包容他人。全国二卷阅读第二节语篇通过介绍全家人一起参与志愿服务的好处,揭示家庭在道德教育中的示范作用以及奉献精神的多重价值。这些材料从不同角度启迪学生认识到个人行为对社会的积极影响,滋养仁爱之心与担当之志,为青少年扣好人生第一粒扣子注入精神力量,引导学生形成正确的世界观、人生观、价值观,成为有责任感和担当的新时代青年。(四)倡导五育并举,促进全面发展试题注重和倡导五育并举,选择有关运动健康、艺术审美、社会服务等的主题,引导学生德智体美劳全面发展。全国二卷完形填空语篇中的老奶奶通过健身和在网上分享心得重燃生命热力,诠释银发族突破年龄桎梏的勇气,展现体育运动对身心健康的促进作用。全国二卷写作部分第一节设计的情境为外教Chris答应写一篇介绍加拿大体育运动的文章,引导学生关注体育运动。全国二卷阅读A篇描述了四个历史悠久、风景各异的英格兰小镇,引导学生感受自然与人文景观的融合之美。全国一卷听力材料介绍了一个用绘画提醒海滨城市居民关注气候变化的项目,通过艺术作品传递环保理念,体现了艺术与生活的紧密联系,彰显美育的现实意义和价值。全国一卷阅读第二节语篇讲述大学咖啡馆员工工作勤恳、为学生顾客竭诚服务的故事,在细节中体现劳动的价值,传递勤勉敬业的劳动理念。这些材料通过真实的人物故事和生动的场景描写,构建全面发展观的具象化表达,不仅启发学生理解五育并举的深层内涵,还引导学生思考全面发展对个人成长及社会进步的作用。二、注重考查基础,促进思维品质发展2025年高考英语试题依据高校人才选拔要求和普通高中英语课程标准,聚焦学生核心素养的全面提升。通过科学设计试题,注重对基础语言知识和基本语言技能的考查,促进学生思维品质的培养和发展,为高校人才选拔提供全面立体的评价依据,助力外语教育高质量发展。(一)依据课程标准,注重考查基础知识和基本技能普通高中英语课程标准强调英语课程要帮助学生进一步学习和运用英语基础知识和基本技能[1]。2025年高考英语试题强调对语音、词汇、语法、语篇、语用等语言知识的内化掌握和恰当运用,注重考查英语语言理解和语言表达等基本技能及综合语言运用能力。高考英语试卷包括听力、阅读、语言运用和写作四个部分。各部分对语言能力的考查设计科学合理,考查内容覆盖全面。听力部分和阅读第一节考查考生在理解材料的基础上,结合具体语境获取具体信息、理解主旨要义、进行逻辑推断、辨析观点态度等能力。阅读第二节考查考生理解文章基本结构、把握上下文逻辑关系的能力。语言运用部分主要考查考生在阅读理解语篇基础上准确运用词汇和语法结构的能力,试题设计注重考查语言的准确性和适当性。写作部分则通过设置不同的语言应用情境,考查考生运用书面语言完成日常交际任务的能力,以及在阅读理解基础上合理创造内容并进行准确、连贯表达的能力。以全国二卷阅读C篇为例,该短文从一个室内植物网店销售火爆的事件说起,介绍了绿植对人们情绪和思维影响的相关研究,倡导栽培室内植物的健康生活。文章结构清晰,语言难度适中,各小题考查了考生正确理解数据含义、辨识研究结果内容、根据上下文信息推断作者意图和总结概括全文主旨要义的能力。这些试题设计既贴合课程标准要求,又体现出选拔性考试分层考查的特征。(二)创新情境设计,引导学生思维品质培养与发展2025年高考英语全国卷试题通过创新情境设计,引导学生培养和发展批判性思维、探究性思维和创新性思维;通过精心选材,引导学生从知识接受者转变为问题探索者和解决者,落实核心素养考查,为选拔具备优秀思维品质的人才提供依据。在材料选择方面,所选语篇的题材、体裁、难易度各具特色,通过创设不同情境从不同角度考查考生的批判性思维和创新性思维能力,引导培养探索性、创新性思维品质。全国一卷阅读C篇以交通方式变迁为切入点,通过分析车轮上的生活对传统生活方式的冲击,启发学生运用批判性思维反思城市规划中体现的可持续发展理念。全国二卷阅读D篇通过回收使用食材边角料制作精美菜肴的案例,引导学生思考变废为宝的创新路径。在题目设置方面,运用多视角、多立场的语篇材料和开放性答题要求,考查考生的批判性思维和创新性思维能力。全国一卷写作第一节以班级英语报增设栏目为情境,要求考生从给出的两个栏目中选择一个并说明理由,体现了对批判性思维和逻辑思维能力、跨文化沟通能力、语言表达能力等的综合考查。全国二卷读后续写试题的阅读材料以留学生秋雨在国外介绍自己姓名的发音和含义为切入点,巧妙地将个人叙事与文化传承相结合,启发考生深入思考中华文化的精神内涵。短文续写试题在给出两个段首句的前提下,给予较大的发挥空间,考生可以充分调动发散思维和创新思维能力,从多个角度对前文情节进行展开和叙述。这种开放性试题设计在考查语言表达能力的基础上引导学生批判性、创新性思维的培养与发展,助力拔尖创新人才选拔。(三)强调学用融合,选材贴近学习和生活实际高中英语课程强调对学生核心素养的综合培养,具有工具性和人文性融合统一的特点[1]。高考英语试题将真实生活场景、社会热点议题合理融入试题材料,推动学校学习与社会实践的深度融合,彰显英语作为一门国际通用语言的使用价值和育人价值。试题选材均贴近学生的学习和生活实际,通过设置真实且常见的情境,考查考生运用英语进行日常交际以及使用英语解决实际问题的能力,引导学生学以致用、以用促学,提高英语学习的实用性和可持续性。试题听力材料包含大学专业介绍、毕业规划、同学聚餐、周末活动、学校项目、手机使用等内容,都是学生比较熟悉的与日常学习和生活有关的话题,能够降低应考时的焦虑,有利于考生发挥真实的听力水平,深化其对英语实用性的理解,提高学习兴趣。全国一卷阅读B篇以学生熟知的写作课为情境,通过一位教师的教学方法改革案例,展示了兴趣驱动学习的真实教学场景,体现了教育方法创新对学生成长的重要作用。文章在传递教学相长理念的同时,引导学生反思语言学习与意义表达的关系,思考如何将兴趣转化为学习动力,实现从被动学习向主动探索的转变。两套全国卷的写作部分第一节均设置了通过给外教写邮件解决实际问题的情境;第二节两个短文续写语篇分别设置了通过主动道歉挽回兄弟情谊和向外国同学解释中文姓名含义的贴近学生生活的情境。这些情境设计能够帮助考生快速代入角色,激发其语言表达的欲望,引导英语教学回归用英语做事的本质。三、合理设计试题难度,正向引导英语教学2025年高考英语试题坚持“方向是核心,平稳是关键”的原则,充分考虑首次使用新课标卷省份的实际,确保考查内容的广度和深度与中学的教情和学情相匹配,在维持试卷结构稳定的基础上,合理控制试题难度和区分度,试题命制质量稳步提升。(一)试卷结构和题型保持稳定,持续提升试题质量英语试卷结构与往年高考英语新课标卷保持一致,均包含听力、阅读、语言运用和写作四个部分,每部分分为两小节[2]。试卷结构和题型的稳定有利于全面考查综合语言运用能力,不断提高试题质量。听力部分要求考生能够听懂有关日常生活话题的简短对话或独白,需要运用交际语言知识和会话原则,基于真实的语言交际情境来回答问题,考查考生获取具体信息、进行简单推断及理解说话者意图和观点等能力。阅读部分主要考查考生基于语篇的阅读理解能力,具体包括理解语篇主旨要义和具体信息、能够根据上下文推断单词或短语的含义、根据所读内容进行判断和推理、理解语篇的基本结构及理解作者的意图、观点和态度等。语言运用部分在阅读理解的基础上,考查考生正确使用词汇和语法的能力,体现基础性和综合性的考查要求。写作部分分为两节,所对应的两种题型分别是根据特定情境完成邮件的应用文写作和在阅读语篇后续写两段文字。第一节要求学生运用掌握的语言知识,基于特定情境进行构思谋篇,清晰表达意图,完成特定的交际任务;第二节则要求考生在阅读理解的基础上,结合语篇内容和所给段落首句续写两段文字,考查其在阅读理解语篇的基础上思考语篇后续发展并进行连贯语言表达的能力。在题型设置上,英语试卷的听力和阅读部分均为多项选择题。这种客观题形式能够在有限的考试时间内尽可能多地覆盖所要考查的各项听力理解和阅读理解微技能。试卷中占比较大的客观题能够确保试卷具有较高的信度,保障考试公平。语法填空题为半主观性试题,要求考生根据语篇及设定的情境完成任务,考查考生对词汇和语法的综合运用能力。应用文写作和短文续写等题型为主观性试题,情境设置更加开放,检验考生能否运用学过的语言知识和写作技巧进行书面表达,要求写作内容涵盖所有要点,表达准确得体。写作部分配有较详细的评分参考,有利于阅卷时统一评分标准,确保阅卷信度,维护高考的权威性和公信力。(二)试题难度设计合理,有利于考生发挥水平英语试题所采用语篇材料的难度水平呈明显的阶梯分布,且与高中阶段学生的语言能力水平相匹配。不同的题型能够分层级考查考生的听力理解能力、阅读理解能力及书面表达能力。各难度层级的试题搭配合理,比例保持相对稳定,使考生在考试时既能顺利入手又会感受到一定的挑战,有利于考生发挥正常水平。试题在材料选择上注重话题的适宜性和文本的难易程度,选取与日常学习和生活息息相关的情境和场景。听力材料既包含学生熟悉的日常话题,如问路、购物、外出就餐、求职面试、周末活动安排、手机使用问题等,也涉及一些难度较高的场景,如与自己的部门经理谈论离职、学校开展学生和家长交换角色的活动、用绘画提醒人们关注气候变化等。在阅读和语言运用部分,既有话题较为熟悉的语篇,如英语写作课教师通过转变教法激发学生潜力、城市道路的发展改变了人们的生活方式、医院中开设的学校的老师需要承担多重角色、绿植对人的心情和身心健康的影响等,也选取了一些较具挑战性的科普性议论文,如研究减少微塑料污染的方法、将食材边角料回收加工成精美菜肴的案例等。试卷在坚持保留原作基本风格的原则下,对涉及过多文化或专业知识背景、生僻词汇和冗长复杂句子等的内容进行删减和改写,使文本行文通顺、逻辑清晰、表意明确,有利于考生理解。综上所述,2025年高考英语全国卷试题立足新时代教育使命,通过科学设计试题回应教育改革需求,充分发挥高考立德树人、服务选才、引导教学的核心功能,践行为党育人、为国选才的职责使命,为培养社会主义事业的建设者和接班人贡献力量。参考文献略。

2026-01-07

引用格式:教育部教育考试院. 坚持立德树人本色 助力教育强国建设:2025年高考文科综合全国卷试题评析[J]. 中国考试, 2025(7): 100-104.摘 要:2025年高考文科综合全国卷命题以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务。命题遵循高校人才选拔要求和高中课程标准,综合考虑高中教学实际,加强思想引领,弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化;强化基础考查,突出主干知识与核心素养;聚焦思维品质,注重考查逻辑推理与辩证思维,提升学生探究性学习能力。关键词:高考;文科综合;立德树人;关键能力;思维品质2025年高考文科综合全国卷命题全面贯彻党的教育方针,落实全国教育大会精神和《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》部署要求[1],落实立德树人根本任务,强化试题的基础性、综合性、应用性、创新性,注重考查关键能力、学科素养和思维品质,充分发挥学科育人功能和导向作用[2]。一、深化思想引领,落实立德树人根本任务2025年高考文综全国卷试题立足学科特色,加强思想引领,彰显习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位,引导学生打牢思想基础,坚定理想信念,增强“四个自信”。(一)有机融入党的创新理论,筑牢思想根基浇花浇根,育人育心。2025年高考文综全国卷命题将党的创新理论有机融入试题,让学生在考试中得到马克思主义中国化最新成果的熏陶和教育,深刻领会贯穿其中的立场观点方法。政治第13题以中国共产党从开启改革到全面深化改革再到进一步全面深化改革的历程为切入点,引导学生深入学习领会关于全面深化改革的新思想新论断,增强拥护改革、投身改革的自觉性、主动性、创造性。2025年是习近平总书记提出“绿水青山就是金山银山”理论20周年。政治第39题围绕某地荒漠变绿洲的典型案例创设情境,既是习近平生态文明思想生动案例的呈现,又展现了我国人民脱贫致富、生态环境可持续发展的有益探索,表明生态环境保护和经济发展是辩证统一、相辅相成的[3],印证了中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80多年前,中国共产党以卓越的政治领导力和正确的战略策略,挽救中华民族于危难之间。前事不忘,后事之师,历史第44题以抗战胜利前后中国共产党的后勤工作部署设置试题情境,考查学生对中国共产党在抗日战争期间表现出的生存智慧、全面内战爆发前的战略调整等历史节点的认知能力,引导学生感悟中国共产党在抗日战争的中流砥柱作用,厚植家国情怀。(二)弘扬中华优秀传统文化,坚定文化自信中华文化源远流长,蕴含着我国古代劳动人民的朴素认知与深远智慧,具有丰富的育人价值。2025年文综全国卷试题以具象化载体激活文化认同,从文明起源的溯源探究到古老村落的智慧传承,再到非遗文化的焕发新生,铺就了一条感悟中华文化魅力、树立文化自信的探索之路。历史第24题通过展示新石器时代不同地域的文化遗存,要求学生利用对史前时期典型器物的观察,理解早期农耕文明突破地域限制形成文化共振的史实,引导学生感悟中华文明多元一体格局的形成逻辑,树立文化自信。地理第4~6题以江西吉安渼陂古村水系治理为切入点,展现劳动人民因地制宜、天人合一的治水智慧。通过分析“两河一塘(群)”水系的布局原理,引导学生理解传统文化中人地协调的生态理念,提升对中华优秀传统文化的认同,同时也呼应了美丽乡村建设中保护传统村落文化、传承生态智慧的时代需求。政治第19题以央视春晚拉萨分会场的38种非遗文化精彩展示创设情境,展示历史人文之美、民族风情之美,彰显中华文化的强大感召力和吸引力,引导学生体会中华优秀传统文化的源远流长和博大精深,在对多姿多彩的中华文化的热爱中进一步铸牢中华民族共同体意识。(三)展示我国伟大建设成就,培养使命担当当前国际局势复杂多变,百年未有之大变局加速演进,中国始终坚持做全球发展的贡献者,不断推进高水平对外开放,完善全球治理,展示大国责任与大国担当。2025年文综试题通过呈现我国新时代的伟大建设成就,增强学生的责任感和使命感,引导学生立报国强国大志向,做挺膺担当奋斗者。地理第1~3题聚焦“双碳”目标下的能源转型,以吉林通榆县风电产业集群为情境,通过分析风电装备制造全产业链与“风电场+制造基地+风电消纳”联动模式,体现我国发展清洁能源、构建新型能源体系的国家发展战略,引导学生关注科技创新与产业协同对实现碳中和目标的作用,激励学生投身国家前沿科技建设。政治第20题以中国在二十国集团里约峰会上宣布的八项行动部分内容创设情境,这一宣示既是对全球南方求平等、促变革的强烈意愿的积极主动回应,彰显了我国积极促进世界共同发展的负责任大国的形象,也意在引导学生认同和平、发展、合作、共赢的中国特色社会主义发展道路,增强学生的国家自豪感与荣誉感。政治第40题以中国和巴西两国在清洁能源领域成功开展产能合作的案例创设情境,展示了近年来中国与拉美国家的合作成就,这些成就是国际关系中践行正确义利观的生动实践。试题通过对党和国家重大国际经济政策和对外建设成就的综合解读,引导学生树立中国特色社会主义理想信念和对国家经济社会发展成就的自豪感。(四)践行社会主义核心价值观,增强法治意识2025年高考文综全国卷试题引导学生在生活中依法行使权利、履行义务,严守道德底线,维护公平正义,做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。政治第22题以简明扼要的法律语言对生活现象进行了抽象和表述,以侵权责任、诉讼调解、证据类型、法律援助等学科必备知识为考查内容,在考点的选择上充分考虑到考生的认知发展水平,进一步培养和增强学生的法治意识、法治思维、法治观念,引导学生依法维护自身权利,在社会生活中尊法、学法、守法、用法。二、注重基础性考查,引导教学回归课标、回归课堂2025年高考是高中新课标在全国范围内实施后的首次高考,文综全国卷命题严格遵循课程标准,加强基础性考查,通过优化试题设计强化对学科主干知识、核心概念和原理的考查。高考强调的基础性,并不是对单一知识点的简单再现和机械重复,而是要求学生对学科基础知识和基本原理进行深入理解和综合运用,学会灵活运用基础知识和基本原理深入探究现实问题,形成融会贯通、学以致用的能力,为学生高阶思维能力发展奠定基础,助力基础教育提质增效。(一)考查新课程内容,助力改革稳步推进为体现新课程改革成果,2025年文综全国卷在保持考查要求、考查形式相对稳定的基础上,加强对高中新课标、新教材中新增内容的考查。试题通过设计与新增知识点契合的考查方式,检验学生对新增内容的认知深度与迁移能力。地理第4~6题以被誉为“庐陵文化第一村”的江西省吉安市青原区渼陂古村为案例,既考查了学生对水循环过程与意义、水患灾害的成因及防灾与减灾措施、地域文化与城乡景观、乡村空间结构、生态文明建设的认识和理解,又考查了学生理论联系实际,运用所学地理知识、原理分析和解决现实问题的能力。题目考查内容对应《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》中“运用示意图,说明水循环的过程及其意义”“运用资料,说明常见自然灾害的成因,了解避灾、防灾的措施”“结合实例,解释城镇和乡村的空间结构,说明合理利用城乡空间的意义”“结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现”等内容要求[4]。历史第34题以统编教材中新增的二十世纪初拉丁美洲的民族民主革命和改革运动为知识背景,通过展示奥夫雷贡土地改革的结果,考查学生对拉丁美洲民族民主革命和改革运动的积极意义与局限性的深层理解,本质上是考查学生透过历史现象看本质的批判思维能力。(二)夯实知识基础,强化基础性考查习近平总书记在谈及人工智能赋能教育的新机遇新挑战时,强调“教育不能把最基本的丢掉”[5]。2025年高考文综全国卷命题强化对基础知识、基本技能、基本方法的考查,引导学生融会贯通、灵活运用,把握学科知识的内在联系,形成科学的思维方法。地理第7~8题提供了学生日常学习中的常用概念作为选项,如海拔、气温、纬度、风向等,这些概念也是基础教育地理学科中出现频率最高的。大气环境中的气压与海拔、温度的关系等在高中课标必修内容“地球上的大气”中也有相应的学习要求。在课程标准指导下,教材中详细解释了这些概念之间的关系。例如,在热力环流原理内容中,说明了空气密度(气压)与高度之间的关系,为第7题的解答提供了认知基础;在气压带和风带的相关内容中,对地面高低压形成的解释同样可以迁移解释第7题;大气受热过程和大气运动、大气热力环流的内容中给出了风的明确概念,对大气的受热过程与气温进行的描述则为第8题的解答提供了知识储备,引导学生夯实地理基础知识以强基,把握学科基本原理与思想方法以固本。历史第27题紧扣课标“了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化”的内容要求,以北宋前期在今河北一带修筑军事工事的史实为情境,考查学生对宋辽、宋金、宋与西夏关系等基本史实的系统认识;第31题紧扣课标“了解各文明古国发展的不同特点,并分析、认识这些特点形成的不同时空条件”的内容要求,考查学生对古代埃及文明特征的基本了解。这些试题致力于引导高中教学夯实学生知识基础,为学生高阶能力的培养提供知识支撑。三、优化试题设计,助力高质量人才选拔《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》明确提出高考内容改革目标,要求优化考试内容,强化五育并举育人导向,构建引导学生德智体美劳全面发展的考试或考核内容体系,重点强化学生关键能力、学科素养和思维品质的考查[1]。2025年高考文综全国卷命题围绕高质量人才选拔目标,深化考试内容改革。(一)创设真实情境,强化关键能力考查真实的问题情境是检验关键能力的重要载体,真实情境类试题能够引导学生培养运用学科知识、历史思维等解决复杂现实问题的综合能力和实践智慧。历史第28题以明代中后期区域文化产业分布情况创设情境,要求学生理解当时商业贸易网络形成、地域性商帮兴盛的经济状况与历史地理之间的联系,引导学生利用生产、生活经验和已有的历史认知加以分析作答,培养学生解决实际问题的能力。依托特定学术情境的试题有利于考查学生的实践与探究能力。地理第7~8题通过广西南宁新旧气象站气压数据的对比,要求学生结合地理原理推断站点环境差异。其中,第7题从地理位置入手,要求学生辨析站点地理环境对气压的影响;第8题构建了气压与气温等要素之间的关联,引导学生进行从现象到本质的逻辑推理。第37题依托英国湖区国家公园创设试题情境,综合分析冰川作用和各地理环境要素对于湖泊与河流特征的影响,旨在培养学生严谨的科学态度与求实的科学精神,以及运用地理原理解释真实地理现象的实践探究能力。情境来源于现实生活,具有真实性、典型性、综合性等特点,能够激发学生学习的热情,并引导学生注重将专业知识应用到具体实践之中。政治第23题以气候变化可能引起海洋环境变化进而影响全球生态环境恶化为素材,要求学生准确理解必要条件假言判断与充分条件假言判断前后件存在的逻辑关系这一基本概念和基本原理,揭示了演绎推理有效性的奥秘,有助于引导学生培养逻辑思维能力;第41题围绕一起买卖合同纠纷创设情境,以违约责任的承担方式、纠纷解决方式以及诉讼权利为分析对象,考查学生的信息提炼和分析能力,以及运用法律知识分析、解决实际问题的能力。(二)落实改革理念,彰显素养立意《普通高中课程方案(2017年版2020年修订)》指出,中国学生发展核心素养是党的教育方针的具体化、细化。各学科基于学科本质凝练了本学科的核心素养,明确了学生学习该学科课程后应达成的正确价值观、必备品格和关键能力,对知识与技能、过程与方法、情感态度价值观三维目标进行了整合[6]。2025年高考文综全国卷坚持素养立意,注重在试题中融入核心素养,合理设计考查方式和比例。历史第25题要求学生通过比较和分析不同来源、不同观点的史料,在历史解释中形成基于证据的历史结论,突出考查史料实证、历史解释等核心素养,彰显论从史出的史学思维导向。政治第39题要求运用教材中逻辑与思维的相关知识,分析在柯柯牙探索脱贫致富、生态环境可持续的绿色发展之路过程中贯穿的辩证思维,要求学生既要准确把握质量互变规律的基本原理,又要能够懂得在思维过程中把握适度原则的辩证思维方法,体现了高中思想政治课程标准中“通过科学思维的训练,引导学生掌握科学思维的基本要求,把握逻辑思维和辩证思维的方法,提高创新思维能力,学会运用科学思维探索世界、认识世界”这一具体要求[7]。(三)强化思维训练,提升思维品质科学地运用恰当的思维方法是持续提升思维品质的根本途径,外显的思维过程是评价思维品质的良好依据。2025年高考文综全国卷命题通过提供丰富多样的情境材料,综合拓宽思维展示的广度;通过有逻辑的设问,层层递进展示思维深度;通过灵活自如地运用不同的思维方法分析真实问题,起到服务选才并引导教学的作用,为学生衔接高中与大学学习奠定基础。地理第36题的第(1)小题引导学生系统关联产业发展的诸多因素,归纳示范效应、产业集聚、技术扩散、品牌文化升级的递进关系,避免孤立观点罗列、碎片化思维;第(2)小题要求学生从企业、产业链、农户等多主体角度展开辩证分析,引导学生学习运用逻辑思维、创新思维深挖复杂问题的本质,通过深入分析、结构化表达展现思维品质,体现了减少“机械刷题”、强化思维考查的导向。历史第42题以二十世纪五六十年代中国和美国对老挝的政策演变为问题情境,以中美两国对老挝政策的发展演变为主线,考查学生在冷战背景下对比分析中美外交政策异同的思辨能力和批判反思能力,引导学生领悟构建人类命运共同体的文明史逻辑。增强试题的开放性,加强对发散思维、创新思维的考查也是培育高阶思维的重要途径。历史第43题通过提供“唐代诗人分布图”“唐代后期进士分布图”两则材料,设置了提出历史认识的探究性任务,引导学生提出问题、分析问题并通过建立史料与教材相关知识之间的逻辑联系,最终解决问题,彰显思维品质。(四)丰富五育入题形式,引导学生全面发展2025年高考文综全国卷命题注重挖掘试题素材中蕴含的五育融合价值,引导学生感受情境中的体美劳元素。历史第30题以晚清时期的“小放牛”儿童游戏画面为载体,创设体美劳融合的试题情境,通过呈现儿童扮演牵牛者、牛、骑牛者等角色的场景,展现古代人民的劳动认知和艺术创造能力。该题既考查学生对农业文明与民众日常生活关系的认识,也引导高中教学关注体美劳等教育要素,促进学生全面发展。综上,2025年高考文综全国卷命题坚持发挥立德树人、服务选才、引导教学的核心功能,将显性教育与隐性浸润相结合,培根铸魂;突出关键能力、思维品质,为高校选拔高质量人才;以情境化命题与探究性任务设计,推动高中课程改革。参考文献略。

2026-01-05

引用格式:教育部教育考试院. 强基固本 以文化人:2025年高考语文全国卷试题评析[J]. 中国考试, 2025(7): 83-88.摘 要:2025年高考语文全国卷命题以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务。试题弘扬社会主义核心价值观,紧扣时代脉搏,引导考生厚植家国情怀,增强文化认同,培养审美意识,促进全面发展。同时紧密衔接教材内容,深化基础性考查,注重引导考生强化语言积累,总结语言规律,提高语文素养。此外,试卷创新题型设计,通过开放性探究任务激发考生的问题意识,引导培养逻辑思维、辩证思维与创新思维,发挥高考的选才功能。关键词:高考;语文;内容改革;试题创新2025年教育部教育考试院共命制全国一卷、全国二卷两套高考语文试卷。命题以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》的要求[1],坚持立德树人,强化思想引领,注重基础考查,着力思维赋能,彰显学科优势,促进学生成长,充分发挥高考的正向引导功能。一、坚持立德树人,加强价值引领2025年高考语文全国卷命题落实立德树人根本任务,弘扬社会主义核心价值观,传承弘扬革命文化,从中华优秀传统文化中寻找源头活水,同时紧扣时代主题和时代精神,广泛取材,巧妙设题,充分体现了以文化人的鲜明导向。(一)述往思来,厚植家国情怀爱国主义是中华民族的民族心、民族魂。在中华民族几千年绵延发展的历史长河中,爱国主义始终是激昂的主旋律,始终是激励我国各族人民自强不息的强大力量[2]。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,高考语文将深厚的家国情怀以贴近现实、贴近考生的方式,生动地呈现在试卷之中。全国一卷阅读Ⅱ的两个文本,引导考生不忘历史,从民族和国家浴火重生的历史中汲取经验和力量。文本一选自作家老舍所著长篇小说《鼓书艺人》。小说讲述了鼓书艺人方宝庆等人在抗战中流亡播迁的遭际,将他们的命运和前途与民族、国家的命运和前途紧密联系起来,寄寓了老舍对时代的深刻观察和对历史远景的展望。文本一为小说开头部分,描摹了难民们心力交瘁的逃难过程。文本二选自《我为什么离开武汉》,节选的是老舍自述以文报国志向的部分。两个文本能够让考生体验抗战中的艰难困苦,体会老一辈作家的爱国热情和家国情怀,从而增强在新时代担负历史重任的使命感。全国一卷的作文试题以组合性材料的形式出现:材料一即来自同卷阅读Ⅱ文本一《鼓书艺人》,展现个体在历史洪流中的坚韧与温情;材料二选自艾青名篇《我爱这土地》,以“嘶哑的喉咙”隐喻苦难中的呐喊与不屈;材料三是穆旦诗作《赞美》中的名句,通过“带血的手”与“起来”的姿态指向集体抗争与民族新生。三则材料各有侧重,同时又相互交织,共同建构起中华民族近现代历史从“国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘”到奔走呐喊、救亡图存,再到振兴中华、民族自强的叙事背景与阅读语境,为考生提供多维度的立意空间,引导考生在理解材料内涵、获得情感共鸣的基础上,结合自身积累与感悟进行写作。考生可以从审美体验出发,思考三则材料的内在关联,回望历史、展望未来,对个体与集体、平凡与伟大、苦难与希望、历史与未来等关系进行深入思考,形成对民族魂丰富意蕴的深刻体认。(二)扎根本土,弘扬传统美德在5000多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化,积淀着中华民族最深沉的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养,是中国特色社会主义植根的文化沃土[3]。2025年高考语文全国卷试题从中华优秀传统文化资源中精心取材,挖掘其中蕴含着强大感召力的“文化密码”,在考查语文能力的同时,实现对考生的精神浸润。例如,全国一卷阅读Ⅳ选取北宋王安石的七律《元珍以诗送绿石砚所谓玉堂新样者》作为阅读材料。这是诗人在收到朋友赠送的石砚及赠诗之后写的一首唱和诗,诗歌从石砚的“坚”联想到友人的“心”,表达了对身处逆境的友人高尚品质的赞美。通过此诗,考生可以窥见古代士人的生活方式和彼此之间的交往,感受他们“穷且益坚,不坠青云之志”的高尚情操,加深对中华优秀传统文化的理解。试题在充分挖掘中华优秀传统文化资源的基础上,深入阐发了其中重要思想理念的时代价值。例如,全国二卷阅读Ⅲ的两则材料就涉及对古人“孝道”的思考和理解。从材料一中可看出,郗愔极为孝顺,又忠于王室,符合古人心目中理想君子人格的基本要求。而其子郗超尽管才干过人,且对自己的父亲极为孝顺,但他不忠于王室,追随桓温谋划废立之事。材料二中东坡先生比较父子二人的行事,提出“君子之孝”“小人之孝”之别。在古代社会,大孝即是忠君爱国。郗超只知孝顺父亲,而于大节有亏,他的“孝”属于“小人之孝”。习近平总书记指出:“在家尽孝、为国尽忠是中华民族的优良传统。”[4]对此,两则材料在今天仍然有积极的启示意义,可以引导考生正确看待、辩证认识、理性分析现实问题,在大是大非面前旗帜鲜明,恪守正道。(三)以美育人,促进全面发展中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,明确提出美育是丰富想象力和培养创新意识的教育,能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力[5]。2025年高考语文命题深化考试内容改革,弘扬中华美育精神,并将美育与其他教育相融合,引导考生全面发展。试题充分挖掘和运用体现中华美育精神与民族审美特质的美育资源,引导考生提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。例如,两套试卷的名篇名句默写题推出了为图画配古诗文的新题型。全国一卷第3道默写题给出的是一幅以莲花为主题的图画,全国二卷给出的是一幅山、水、舟构成的图画,题目要求考生根据画面,写出与之相契合的古诗文名句。这种题目让考生在审美鉴赏中调动自己的知识积累,富有亲和力。全国一卷语言文字运用题是一段关于谐音双关修辞的材料,第21题给出两幅民间剪纸的图样,要求考生从中选取一幅说明寓意,并从图画构成和谐音两方面进行简单解释。选取剪纸这一群众喜闻乐见的传统民间艺术形式设题,既增强了趣味性,弘扬了中华优秀传统文化,也为考生提供了一种独特的审美体验。全国二卷阅读Ⅱ中市井奇人荆元擅长弹琴,琴声神韵天然,能够吸引鸟雀谛听,其中的“深微之处”又能使听者“不觉凄然泪下”,生动表现了音乐带给人的艺术感染力。2025年高考语文试题将价值观的引导渗透到考生的审美过程中,使考生在获得审美体验的同时提升人文素养,实现以美育人、以美化人、以美培元。例如,全国二卷阅读Ⅳ选取宋之问《咏省壁画鹤》和陈子昂《咏主人壁上画鹤寄乔主簿崔著作》两首唐诗,二诗皆以壁上所画仙鹤为吟咏对象,诗中的鹤都栩栩如生,但一则留恋帝王恩泽,一则超迈凡俗。第16题要求考生比较两首诗歌在主题、风格上的不同,这就需要考生具备一定的审美感受力和鉴赏力,能够感受两首诗中鹤的形象差异,领会诗人的思想观点和情感倾向,分辨他们不同的价值追求。二、夯实语文基础,彰显学科特色语文基础知识和阅读表达等基本能力是学生开展学习和今后从事各类工作的基础,对他们的终身成长至关重要。2025年高考语文全国卷试题重视基础知识和能力的考查,积极衔接国家统编语文教材相关内容,引导学生在真实的语言运用情境中把握祖国语言文字的特点和规律,增强他们学语文、用语文的自觉意识。(一)正本清源,倡导优良文风语文课程是一门学习祖国语言文字运用的综合性、实践性课程。2025年高考语文试题致力于正本清源,引导考生树立正确的语言表达观念,做到“修辞立其诚”;同时注意锤炼语言,力求表达准确、鲜明、生动。全国二卷阅读Ⅰ由两则材料组成,材料一摘自习近平总书记的《努力克服不良文风 积极倡导优良文风》[6],文章立场鲜明地批判了“长、空、假”的不良文风,大力提倡“短、实、新”的优良文风,观点明确,说理透彻。材料二摘编自陈望道的《修辞学发凡》讨论“消极修辞”的部分。《修辞学发凡》是中国现代修辞学的奠基之作,节选部分强调语言表达要准确、有条理,内容和形式要相得益彰,其中对“消极修辞”的阐释对于纠正不良文风有重要意义。两则材料,一则侧重倡导求真务实的价值观并提出改进文风的具体举措,一则侧重消极修辞问题的学术探讨,二者搭配,能够有效考查考生的信息转化能力和分析能力。第5题要求考生根据材料谈谈如何在写作中避免用语造作等不良文风,针对性强,直接指向当下学生写作的常见问题,引导考生结合个人的阅读体悟和写作实践回答问题,体现了学以致用的理念。(二)固本培元,深化基础考查2025年高考语文全国卷试题以考生在语文生活和学习探索中常见的问题情境为载体,对考生应掌握的基础知识、基本技能进行测量与评价,引导考生在语言实践中,通过主动积累、梳理和整合,把握语文运用的规律,提高语文能力。全国二卷语言文字运用部分材料选自朱德熙先生的语文教育论著,是对中学生作文的讲评,要言不烦,逻辑性强。第21题是对错别字的考查,要求考生在材料中找出错别字并加以改正。题目考查不偏不怪,材料设置的四个错别字均属常见错误,容易习焉不察。这一题型可以有效增强考生的文字规范意识,提高考生使用规范汉字的自觉性,以因应目前普遍采用拼音输入和文字识别造成的对错别字“熟视无睹”及书写时“提笔忘字”的情况。第22题是对成语的考查。前几年成语考查多采用填空题、选择题形式,今年在考查形式上进行了创新,要求考生结合阅读材料的内容,思考成语用法的演变。试题设计意在启发考生理解并运用材料中提及的语言演变规律,举一反三,思考成语的意义演变问题,进而关注语言在实际使用中发生的变化。(三)衔接教学,促进课堂提质《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》明确提出要进一步发挥学校教育主阵地作用,全面提升课堂教学水平[1]。2025年高考语文全国卷试题致力于引导一线教学用好统编教材,提高课堂质量;引导学生重视课堂学习,对课内教学内容融会贯通,学以致用,扭转机械刷题、以练代学的不良习惯。试卷多个部分的试题均注重与教材的关联,除了考查与教材内容相关的知识之外,还注重衔接学习任务,呼应延伸阅读。例如,全国一卷阅读Ⅰ的第5题引入柳宗元《种树郭橐驼传》与阅读材料相关内容进行对比,强化了教材与考试的关联,引导教师在课堂上开展深度教学。作文第二则材料选自艾青的名篇《我爱这土地》,该诗是统编教材九年级上册第一单元的篇目。全国二卷阅读Ⅱ的材料选自《儒林外史》第五十五回。统编教材九年级上册中的《范进中举》就选自该书,统编教材九年级下册“名著导读”板块还专门安排了对《儒林外史》的整本书阅读,并建议师生围绕这部书展开多种指向的“专题探究”。试题的命制关注教材中的学习任务,呼应了教学中的重点问题。三、聚焦思维品质考查,激活创新潜能2025年高考语文全国卷试题继续加强对思维能力的考查力度,从深刻性、敏捷性、灵活性、批判性和独创性等方面对思维品质进行测评,激活考生的创造潜能,服务拔尖创新人才的选拔和培养。(一)激发问题意识,培养逻辑思维随着人工智能在人们生活、学习、工作中发挥的作用越来越大,人机协同解决实际问题成为考生未来需要掌握的技能。要充分发挥人工智能的作用,就需要培养学生敏锐的问题意识,引导他们形成系统化、结构化的思维方式。2025年高考语文试题精心选材,巧妙设问,引导考生在作答过程中培养问题意识,发展逻辑思维。例如,全国一卷阅读Ⅰ的选文以种植入门技能为线索,采用问答体形式来结构全篇,其行文逻辑严密、结构清晰,问题逐步深入、层层推进。第4题要求考生根据上下文,推测材料中空缺部分的问题内容。试题聚焦问题的提出和解决,要求考生理解原文的结构脉络和线索,以此推测出作者的行文逻辑,同时鼓励考生突破固定的思维模式,提出有价值的问题。全国一卷语言文字运用第22题要求考生用问句概括出材料的主要内容作为写作提纲。回答这道题首先要理解原文每一部分主要解决了什么问题,据此给每一自然段写一个问句,并确保问句的答案能够涵盖这一段的主要内容。这也为考生今后写作提供了一种梳理思路的方法。考生在回答上述问题时,需要调动信息整合与逻辑推理的能力进行深入分析。(二)注重综合分析,发展辩证思维2025年高考语文全国卷试题重点考查辩证思维能力,要求考生从多个视角观察、思考问题,分析问题中的各个要素、各种联系,并灵活地、创造性地运用不同方法,从整体角度去思考如何解决问题。全国一卷阅读Ⅲ由四段材料组合而成,四段材料分别选自《左传•昭公二十四年》、刘向《列女传》、韩婴《韩诗外传》和崔述《考信录》。据《左传》记载,郑定公出访晋国时,郑国子大叔用了“嫠不恤其纬”这一形象的说法来表达自己对于局势的忧虑。崔述《考信录》将“嫠不恤纬”与《列女传》“鲁漆室女”、《韩诗外传》“鲁监门女”这两则故事联系起来,总结出“虚言竟成实事”的演绎过程,进而对“但见汉人之书有之,遂信之而不疑”的现象提出批评。第14题要求考生回答崔述运用三则材料说明了什么观点,并谈谈自己的认识。试题的第一问,需要考生在读懂文言材料的基础上综合材料,提取信息,归纳观点。第二问又引导考生学会全方位、多角度地思考问题,着意考查考生的思维品质。顺着崔述的逻辑,考生可以得出“对古书中的记载不宜盲目相信,而需加以辨析”的结论,即所谓“尽信书不如无书”,这是认识的第一点。同时考生也应注意到,“鲁漆室女”“鲁监门女”的故事均是在“借物喻意”,即通过讲述故事阐明某种道理。对于“借物喻意”的故事,应着重理解故事所阐述的道理,不必强求其真实性,这也是一种认识。这一题目引导考生将各种因素及其相互关系进行全面思考、分析、整合,导向鲜明。(三)鼓励开放探究,激发创造思维2025年高考语文全国卷增强试题开放性,创新试题形式,尊重个体表达的多样性,鼓励发挥探究的主动性,力求激发创造思维。例如,全国二卷阅读Ⅱ第9题,要求考生参照传统的点评批注方式,选择文本中的文字进行评点:从考查目标来说,该题重在考查对文学作品的鉴赏能力;从自主探究的角度来说,该题鼓励考生发挥个人鉴赏的主动性。题目选择王太下棋的部分作为评点对象,因为这个部分有场景、有人物、有动作、有言语,情节集中,画面感强,能充分激发阅读兴趣,可供评点的“点”也较多,试题的开放性强,考生可以抓住自己最有感触的语句,给出自己富有个性的点评。再如,全国二卷作文围绕“梦的赠予”设置写作情境,为考生的写作提供了充足的空间:试题鼓励新时代的青少年大胆拥有梦,主动分享梦,自觉传递梦,勇于实现梦。基于这一情境展开写作,既可以极大地激活青少年的想象力,让他们充分打开写作的议题空间,又可以充分调动他们在学习和生活中积累的经验,引导他们写出真情真意,避免泛泛而谈。总之,2025年高考语文全国卷试题落实立德树人根本任务,全面贯彻党的教育方针,坚持目标导向、问题导向、效果导向,在充分体现语文学科的工具性和人文性特点的基础上,强化思想引领,鼓励思维创新,切实履行为党育人、为国选才的职责使命。参考文献略。