/ 文|张海洋

【摘 要】教师评价改革是教育评价改革中的重要环节。评价对引导教师潜心教书育人、激发教师的工作活力、推动高素质专业化教师队伍建设等都具有非常重要的意义。本文以“弘扬教育家精神”为核心理念,以“践行教书育人”为主要思路,以“坚持正确方向”“坚持育人为本”“坚持激励导向”和“坚持分层实施”为构建原则,探索建立“354”中小学教师激励性评价体系模型,构建“重育人、重教学、重创新、重实绩和重 引领”教师评价内容体系,形成“学校+区域”常态化教师监测评价实施共同体,全面系统推动区域新时代中小学激励性评价体系建设,充分发挥教师评价的激励性功能。

【关键词】新时代 中小学教师 激励性评价 评价体系

教师是立教之本、兴教之源,强国必先强教,强教必先强师。自2018年以来,中共中央、国务院先后两次发文,推动新时代高素质专业化教师队伍建设,形成优秀人才争相从教、优秀教师不断涌现的良好局面,让教师成为备受社会尊重和令人羡慕的职业之一。教育评价改革是具有“原动力”意义的改革,对于深化教育领域综合改革、加快建设教育强国具有重要的导向作用。《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》提出,建立符合中小学教师岗位特点的考核评价指标体系,坚持德才兼备、全面考核,突出教育教学实绩,引导教师潜心教书育人[1]。坚持以“弘扬教育家精神”为核心理念,以“践行教书育人”为主要思路,体现“坚持把师德师风作为第一标准”“突出教育教学实绩”“强化一线学生工作”等评价要求,探索建立新时代中小学教师激励性评价体系,是深化新时代高素质专业化教师队伍建设的必然要求。

一 、中小学教师激励性评价的体系模型

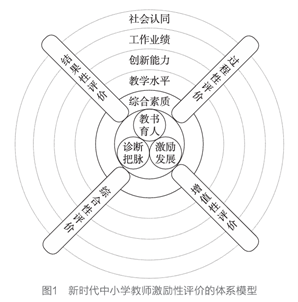

广东省深圳市坚持贯彻国家教育评价改革的精神,落实国家教师队伍建设的要求,融合国家各学 段教师专业标准,参考各地教师评价的经验与做法,探索构建“354”中小学教师激励性评价体系模型[2]。其中,“3”是指评价的三个功能,包括“教书育人、诊断把脉和激励发展”,回答“为什么评”的问题;“5”是指评价的五个内容,包括“综合素质、教学水平、创新能力、工作业绩和社会认同”,回答“评什么”的问题;“4”是指评价的四个方式,包括“结果性评价、过程性评价、增值性评价和综合性评价”,回答“怎么评”的问题。三个评价功能、五个评价内容和四个评价方式不可割裂,形成相互关联、互为逻辑以及系统融合的有机整体(见图1)。

1. 三个评价功能

评价功能就是要回答“为什么评”的问题。教育评价具有引导、诊断和改进等作用,教师评价应该要引导教师教书育人,把脉教师发展状况,激励教师积极主动发展。因此,笔者将教师评价的核心功能概括为教书育人、诊断把脉和激励发展,使评价功能在表述上更有针对性和具象性。

一是教书育人。教师的工作不只是为了传授知识,更重要的是落实立德树人根本任务,努力培养堪当民族复兴大任的时代新人,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。通过评价引导教师强化教书育人理念,坚持围绕以知识学习为契机,落实贯通育人、扬长发展和创新人才培养等育人要求,引导学生寻找自己生命的意义,实现人生应有的价值追求,塑造自身完美的人格,走向全面发展和个性成长。

二是诊断把脉。高质量发展的教育需要高素质专业化的教师队伍,也需要教师不断学习、提升和完善自我。通过评价全面了解教师发展情况,帮助教师找到适合的发展方向,为教师做好个人发展规划提供数据支撑,推动教师发展数字化建设,建立教师个人成长档案,动态跟进教师在不同阶段的发展情况,及时为教师成长提供帮助和支持,从而提高队伍建设的针对性和有效性。

三是激励发展。充分调动教师的积极性和主动性,激发教师队伍的活力,发掘教师个体的潜能,是推动教师队伍发展的动力源泉。在教师评价中突出评价的激励功能,由面向“管理”的评价转为面向“发展”的评价[3],并注意淡化评价带来的高利害的问题。通过评价发现优秀经验和先进典型,开展交流研讨活动,发挥优秀经验和先进典型的示范引领作用,并逐步形成人人争做典型、优秀教师不断涌现的良好局面。

2. 五个评价内容

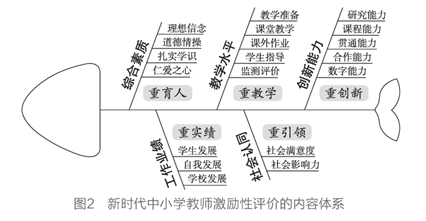

评价内容就是要回答“评什么”的问题。根据教师激励性评价体系建构的基本思路,围绕体现“重育人、重教学、重创新、重实绩和重引领”的教师发展理念,落实“教书与育人并重,诊断与激励共举”的评价改革要求,将评价内容凝练为综合素质、教学水平、创新能力、工作业绩和社会认同等五个维度,既深刻揭示评价内容各个维度之间的内在逻辑,也由此建立“五重”评价内容体系框架结构(见图2)。

综合素质体现了“重育人”思想,主要包括理想信念、道德情操、扎实学识、仁爱之心四个关键指标,旨在促进教师强化全面发展意识,引导教师不断提高自身综合素质,坚持以高素质专业化的教师队伍 培养优秀学生。

教学水平体现了“重教学”思想,主要包括教学准备、课堂教学、课外作业、学生指导、监测评价五个关键指标,旨在促进教师强化以学为中心意识,引导教师不断提升自身专业化水平,激励教师不断在专业上实现自我超越。

创新能力体现了“重创新”思想,主要包括研究能力、课程能力、贯通能力、合作能力和数字能力五个关键指标,旨在促进教师强化创新育人意识,引导教师不断提升自身创新能力,不断形成育人特色和教学风格,形成争做新时代教育家的良好氛围。

工作业绩体现了“重实绩”思想,主要包括学生发展、自我发展和学校发展三个关键指标,旨在促进教师强化质量和效率意识,引导教师不断提升自身工作业绩,让教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感。

社会认同体现了“重引领”思想,主要包括社会满意度和社会影响力两个关键指标,旨在促进教师强化示范引领意识,引导教师高度关注社会认同的重要性,不断提高自身在社会上的认同感,为办好人民满意的教育而共同努力。

3. 四个评价方式

评价方式就是要回答“怎么评”的问题。在教师评价方式上注意创造性地应用“四个评价”,坚持将结果性评价与增值性评价相结合,将综合性评价与特色性评价相结合,将自我评价与外部评价相结合[4]。

第一,改进结果性评价。开展结果性评价,要充分考虑教师任务完成的数量、质量和效率,打破传统评价中重数量、轻质量和效率的状况。同时,通过引入多元评价工具,使用多种参数将评价结果转化为可视化的数据;通过实施多维度评价,给出各维度分值,全面呈现评价结果信息,改变过去仅给出一个分值作为评价结果的弊端;通过采用教师激励性评价,引导学校将结果性评价用于激励教师个体的成长,而不是让教师一起相互比拼。

第二,强化过程性评价。教师评价要注意采集教师发展的过程性数据,将过程性数据采集与教育教学常规工作相结合,包括管理常规、教学常规和教科研常规等,并充分利用人工智能、大数据等技术手段,对采集的过程性数据进行清洗、分析和挖掘。特别是要建立教育常规数据共享机制,重视用好教育过程中已有数据,避免多头评价、重复评价,不断提高评价工作的科学性、针对性和高效性。

第三,探索增值性评价。教师评价中存在很多变量,如教师学科不同、教龄不同、所在学校不同、所在年级不同、所带学生不同等,这些决定了不能直接将教师进行简单比较,不能通过简单比较来判断教师的发展情况。因此,要落实增值性评价,在关注教师发展水平的同时,更要关注教师发展水平的进步程度,科学评判教师的努力程度,引导全社会重视教师发展和进步。

第四,健全综合性评价。教师评价要坚持德才兼备、全面考核,需要对教师进行全面、系统的综合评价。教师综合性评价体现在三个方面。一是评价内容要多维度,涉及教师综合素质、教学水平、创新能力、工作业绩和社会认同等多方面,在内容上全面考核教师发展情况;二是评价主体要多元化,调动学校、同事、学生、家长和社会等参与教师评价,在主体上多角度评价教师发展情况;三是评价过程要动态化,坚持长期跟踪与阶段性评价相结合,在过程上深入揭示教师发展规律。

二 、中小学教师激励性评价的指标体系

教师激励性评价由5个维度、19个关键指标和50个指标要点构成。指标体系以弘扬教育家精神为引领,践行把师德师风作为第一标准,突出对教育教学实绩的关注,强化教师一线学生工作的经历,重视五育并举、贯通育人和培养创新人才等的教育实践,发展教师研究能力、课程能力、贯通能力、合作能力和数字能力等创新能力,不断追求实现学生发展、教师自我发展和学校发展。

1. “综合素质”维度的指标设计

教师的综合素质指向的是教师培养全面发展的学生所应具备的素质。“四有”好老师是一个高度概括的教师标准,是对教师综合素质内涵的全面阐述。参照“四有”好老师标准,整体构建教师综合素质评价指标体系,包括理想信念、道德情操、扎实学识和仁爱之心4个关键指标,设有思想政治、立德树人、师德师风、教育情怀、知识视野、文化素养、关心爱护和尊重信任8个指标要点。建立教师综合素质评价指标体系,就是要强化“重育人”的评价思想,引导教师领会教书育人的要求。

2. “教学水平”维度的指标设计

教学是教师工作的中心环节,教师评价要重点关注教师的教学。教学有基本的构成要素,包括备、讲、批、辅、考等内容,是对教师教学专业化要求的集中体现。参考教学的构成要素,整体构建教师教学水平评价指标体系,包括教学准备、课堂教学、课外作业、学生指导和监测评价5个关键指标,设有教材处理、学情分析、方法选择、资源开发、情境创设、活动开展、过程调控、师生互动、作业设计、作业总量、作业指导、作业批改、学生指导、特长培育、心理辅导、生涯规划、工具研制、数据分析、结果应用和质量监控20个指标要点。建立教师教学水平评价指标体系,就是要强化“重教学”的评价思想,引导教师不断提升教学专业化水平。

3. “创新能力”维度的指标设计

创新人才培养需要有创新素养的教师。因此,创新能力是新时代教师发展的要求,也是新时代教师评价指标体系的重要组成部分。根据教育的内在特点和发展要求,整体构建教师创新能力评价指标体系,包括研究能力、课程能力、贯通能力、合作能力和数字能力5个关键指标,设有常规教研、课题研究、课程建设、课堂改革、五育并举、学段融合、师生相长、家社共育、数字思维、数字应用10个指标要点。建立教师创新能力评价指标体系,就是要强化“重创新” 的评价思想,引导教师通过创新为教育注入发展活力。

4. “工作业绩”维度的指标设计

突出教育教学实绩,关注教师在教育教学上的投入与产出,是国家推进落实教师评价改革的基本要求。让学生成才、教师成长和学校成名,是所有教育工作的出发点和归宿点。坚持以促进发展为导向,关注教育教学实绩,整体构建教师工作业绩评价指标体系,包括学生发展、自我发展和学校发展3个关键指标,设有学习质量、个性特长、专业成长、业务发展、责任担当和做出贡献6个指标要点。建立教师工作业绩评价指标体系,就是要强化“重实绩”的评价思想,引导教师认真履行教育教学职责,上好每一节课,关爱每一个学生。

5. “社会认同”维度的指标设计

教师是一份神圣而又受人尊重的职业,承担着培育国家未来建设者和接班人的重任。因此,教师在社会上具有非常强的影响力,引导积极向上的社会风气。在教师评价指标体系中关注“社会认同”的评价,充分体现了新时代教育与社会的紧密联系。抓住教育的服务和引导功能,整体构建教师社会认同评价指标体系,包括社会满意度和社会影响力2个关键指标,设有学生满意度、家长满意度、同事满意度、学校满意度、交流分享和宣传报道6个指标要点。建立教师社会认同评价指标体系,就是要强化“重引领”的评价思想,引导教师努力去做更好的自己,为办好让人民满意的教育而努力奋斗。

三 、中小学教师激励性评价的实施体系

根据教师评价的性质与特点,要形成“学校+区域”评价协同联动机制,建立激励性教师评价的实施体系。学校要建立“一校一案”教师评价制度,健全结果反馈和评价激励等相关制度,为教师专业发展提供数据参考和依据;学校每年将评价结果报给区教育部门备案,区教育部门开展阶段性教师发展情况监测,并为每位教师建立成长数据跟踪档案。

1. 建立数据处理系统

坚持与教育教学常规工作相结合,探索建立数据共享共建共用机制,注意用好已有过程性数据,形成信息共享、数据互通的区域教育质量诊断系统[5],避免多头评价、重复评价。 一是将综合素质评价与管理常规检查相结合,通过开展管理常规检查活动采集数据。二是将教学水平评价与教学常规检查相结合,通过开展教学常规检查活动采集数据。三是将创新能力与教科研常规检查相结合,通过开展教科研常规检查活动采集数据。四是将工作业绩与年度绩效考核相结合,通过质量监测、信息统计、荣誉汇总等活动方式采集数据。五是将社会认同与满意度、影响力调查相结合,通过问卷调查、信息反馈等活动方式采集数据。在采集过程性数据的基础上,按照指标内涵要求对数据进行分析挖掘,对教师发展进行画像,并形成评价结果报告。

2.建立结果应用系统

建立完善教师评价结果运用的机制,充分发挥评价结果的引领和促进作用。一是为行政决策提供参考。 通过落实教师评价,全面掌握教师发展情况,有针对性地谋划教师发展规划,研制教师发展相关政策文件, 为教师发展营造良好的教育生态环境。二是为教师发展提供实证。通过落实教师评价,全面建立教师发展档案,动态诊断把脉教师阶段发展情况,为教师有针对性的培训提供实证,推动探索教师个性化成长路径。 三是为激励表扬提供依据。通过落实教师评价,充分调动教师的积极性和主动性,将评价结果作为教师奖励、职称晋升、选拔任用、资源配置的重要依据。

3. 建立组织保障系统

组织保障系统是教师评价有效运行的土壤。一是加强组织领导。区域要做好教师评价工作的统筹,落实与教育教学工作的有效融合。学校要将教师评价纳入常规管理工作,成立由校长为组长、相应职能部门负责人为成员的领导小组,由指定部门和人员负责该项工作,并制订评价实施方案和操作细则。二是加强平台建设。由区域牵头建立教师评价平台,坚持教育数据共享共用,打破数据壁垒,避免重复评价、多头评价,为区域开展教师评价提供平台支持;建立学校教师个人发展档案,动态记录教师成长的全部过程,跟进落实档案管理和应用。三是加强监测赋能。坚持结果运用驱动,推动教师评价工作不断深入开展;充分发挥评价的引导、诊断、改进和激励功能,促进教师不断提升自己的专业水平和综合素养,激励教师不断创新实践和自我超越。

新时代中小学教师激励性评价体系建设要坚持创新驱动,为探索推进教师评价改革提供了思路和借鉴,这体现在:创新评价理念,坚持弘扬教育家精神,积极践行教书育人思想;创新评价内容,整体构建“五重”教师评价内容体系,全面落实国家对教师评价改革的要求;创新评价实施,探索推动“四个评价”有效融合,实现数据共享共建共用,建立教师发展数据跟踪档案。

参考文献

[1]中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意 见[EB/OL].(2018-01-20)[2024-08-06].http://www.moe.gov.cn/ jyb_xwfb/moe_1946/fj_2018/201801/t20180131_326148.html.

[2]教育部考试中心.中国高考评价体系[M].北京:人民教育出版 社,2019:6-8.

[3]周悦.以教书育人为导向的高校教师评价改革现实困境与优化 路径探析[J].教育科学探索,2024(5):55-61.

[4]张丽璇.中小学发展性教师评价的价值取向与实践策略——以 广州市黄埔区为例[J].新课程评论,2024(11):101-107.

[5]张海洋,陈静勉,成伟丽.“1+N+1”区域教育质量监测评价 体系的构建与实践[J].教育测量与评价,2022(5):42-49.

(作者系广东省深圳市罗湖区教育科学研究院质量监 测中心主任)

责任编辑:李莎