/ 文|邵文鸿 1 李政淼 1、2 段春炳

【摘 要 】教师是立教之本、兴教之源。学校创建教师文化认同的工作“坊”,可以高质量培育教师的“教·研”力。“坊”是教师高质量发展的基座,是一种促进教师发展的融合机制,是一种教师成长的文化空间;“教”是遵循教学改进规律和提升教师教学力的路径构建;“研”是基于真实问题解决的科学研究范式,是提升教师研究力的重要“历程”。

【关键词】“坊式”成长“教· 研”力 课题化运行 专业化卷入生态化规范

为了满足初中教师课堂教学能力与素养提升的需求,浙江省杭州市富阳区永兴学校初中部基于学校实践,建构了“坊式”成长的校本教研模式,探讨了“坊式”成长的意义与价值、内涵与关系、框架与解释。

一 、初中教师课堂教学能力与素养提升的需求分析

《中共中央国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》明确指出,将学科能力和学科素养作为教师教书育人的基础,贯穿教师发展全过程[1]。如何发展初中教师的能力和素养?通过对初中教师“课堂教学能力与素养提升”的需求分析,笔者认为主要表现在以下三个方面。

1. 高质量的活动:从常态程序到专业运行

公开课是教师课堂教学力提升的重要抓手。教研活动的一般程序是:选择上课人员—商定听课时间—集中听评课,这已成为一种固化的操作方式。但这种教研活动的效益究竟如何?实际上,更多时候,教师就是为了完成规定的任务。承担公开课的教师备课质量如何把关,其他教师可以为上课教师贡献什么智慧,如何提升教师的听课质量,如何进行高水平的点评以更好地改进教学,应成为公开课活动中的生产力。

2. 研究力的生长:从工作视角到学术引领

常规的研讨活动基本遵循“课标解读—内容分析一学法探讨一任务分工”的环节,备课组长在一定程度上应承担指导者的角色,引领其他教师的发展,但做得更多的是教学工作的安排、教学任务的布置,“教研”的成分相对较少。从学术的角度来说,备课组长的能力相对“欠缺”。毋庸置疑,教师研究力的 短板限定了其教学力的提升空间。如何让教师的日常教学从工作视角转变为学术引领,如何让“研究”成为教师教学力提升的“楔子”,如何引入专家智慧助力教师的教学研究,是迫切需要解决的难题。

3. 教学力的呼唤:从个体行为到共同成长

学校教研部门一般分为三级架构:教务处/教科室—教研组—备课组。教师的教学活动往往自上而下,有的来自专家“热点问题”的研究,有的来自上级教育部门的任务布置,有的来自学校教务处的教研主题安排等。尽管各级各类教学研讨活动是为了培养教师,但最大受益者是承担研讨课的教师,大部分教师基本处于“局外人”的状态。如何让所有的教师都“卷进”本土的教学研讨活动中,让他们承担不同的角色以促成教学力的共同提升,已成为教师发展面临的重要课题 。

基于此,“坊式”成长就显得格外有价值。一是文化积累,有助于特色教研机制培育:让教师教与研的 活动专业化运行,形成一套可操作、行之有效的教研范式;二是整体代入,有助于教师教研能力提升:能 把全体教师都代入到自身的教学角色中去,实现教与研的相互转化,为教师“教·研”力的快速提升高效赋能;三是教学增值,有助于学生学业质量提高:教师课堂“教·研”力的提升直接赋能教学质量,提升 学生的学业水平和学科素养。

二、“坊式”成长的内涵与关系

何为“坊式”成长?什么是“教· 研”力?二者之间究竞具有怎样的逻辑关系?

1. “坊式”成长:学研共同体

共同体的概念源自社会领域,学习共同体是其向教育领域的移植,研修共同体是其进一步聚焦到教师教育领域的表现。具体而言,研修指集教研、科研、培训于一体的继续教育活动,共同体在该语境中指由某个或多个学段构成的互助集体[2]。“坊”原指小手工业者的工作场所或物理空间。这里的“坊”是指教师共同协作的一个文化“空间”,是一个“小范围”的学研共同体,包含“人”和“机制”两个核心要素。“人”是指由老、中、青三层次同学科或跨学科教师组建的教学团队,包括坊主和坊员;“机制”是指旨在培育教师教学力和研究力的运行方式,包含学习范式、教研抓手和平台保障等。所以,“坊式”成长即一个突出团队高质量发展的操作模型,内核是基于教师文化认同的教研相长 。

2.“教 ·研”力:相互作用场

“教·研”力包含两个场域:一是教学力,是指教师的课堂教学能力或实力,它包含专业的备课、说课、上课和评课等知识与素养;二是研究力,是指教师着眼课堂教学真问题,基于学术视角研究解决的功力,它包含如何发现问题、提出研究问题、寻找学术支撑、制订研究方案、形成解决路径等能力。“教” 与“研”是教师“课堂生活”这枚“硬币”的两面,立足教学实践的“研”与学术研究式的“教”,共融共生,相互作用,双向赋能,形成合力 。

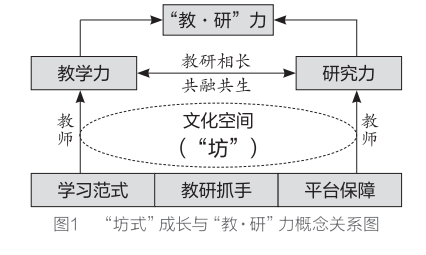

综上所述,通过“坊”这一文化空间的营造,构建起教师教学力和研究力互哺生长、双向奔赴的实践路径。“坊式”成长与“教·研”力的概念关系见图1。

三、“坊式”成长的框架与解释

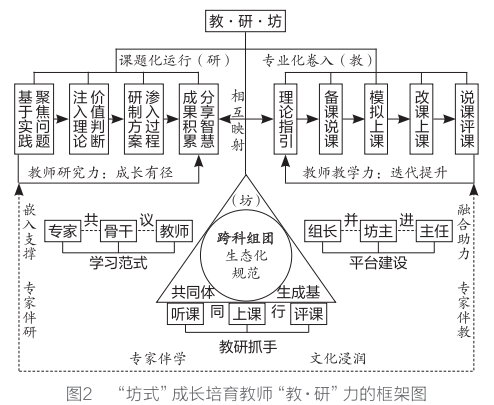

如何以“坊式”成长为底座高质量培育教师的教学力和研究力?笔者基于“坊式”成长和“教· 研”力的内涵与关系,围绕“教”“研”“坊”三个内容进行了理性构建(见图2)。

1. 基于问题导向:集体论证,用课题化运行 的方式透视课堂

“坊式”成长强调聚焦课堂上需要解决的真实问题,通过集体审议、专家伴研,采用课题化运行的方式开展行动研究。

一是共定——基于实践,聚焦问题。各教研坊首先共同分析本学期课堂上重要的教学问题,然后予以聚焦,形成研究问题。二是共学——注入理论,价值判断。对研究问题进行文献学习,将理论与实际相结合,确定课题研究的立论基础与实践方向。三是共研——研制方案,渗入过程。坊主综合坊员的讨论结果,撰写课题研究方案,并同专家进行集体论证,再 把研究方案深入到教学过程中去。四是共享——成果积累,分享智慧。在课题研究过程中不断积累研究成果,总结成文,然后在各种教研平台上分享智慧。

2. 沉浸课例研讨:角色轮替,用专业化卷入 的路径提升教学力

如何开展以上行动研究,教研坊通过课例研究法、专家伴教,采用角色轮替(上课、说课、评课的 坊员角色轮换)的方式,进行坊员“专业化卷入”以提升其教学力。

一是理论指引——让课彰显应有的价值:在新课标、新思想的指引下,充分挖掘教材内容育人价值,确立教学目标;二是备课说课——让理念符合课堂预期:教研坊先集体备课,教师站在集体智慧的肩膀上个性化备课并独立说课;三是模拟上课——让教学预设更能落地:教师根据坊员的建议模拟上课,演绎并优化原有的教学预设;四是改课上课——让优秀方案尽情演绎:教师根据建议和自己的认可程度修改原来的教学设计方案,并在课堂上认真实践;五是说课评课——让教学实践后续改进:教师课后再一次说课,说一说课中的“得与失”,根据听课教师与专家的点评,再一次优化原来的教学设计方案,以形成课例研究的闭环。

3. 创新机制构建:跨科组团,用生态化规范 的视角形成张力

为切实提升教师的“教· 研”力,教研坊通过专家伴学,灵活采用“跨科”组团的方式,构建一系列保障机制。

一是学习范式 — — “专家· 骨干· 教师”共议:形成专家引领学习、骨干带头示范、教师深入参与的学习共同体;二是教研抓手——“听课· 上课·评课” 同行:构建听课出“智慧”,上课求“真知”,评课促“生成”的教研生态圈;三是平台建设——“组长· 坊主· 主任”并进:搭建组长以备听评课组织活动,坊主以专题研究提炼成果,主任以激励评价拟定制度的活动成长基,这里的组长指教研和备课组长,坊主指教学坊和科研坊坊主,主任指教务处和教科室主任。

通过“教”“研”“坊”三个场域的理性架构,可进一步澄清“教· 研· 坊”的内涵,即“教”是遵循教学改进规律和提升教师教学力的路径构建;“研”是基于真实问题解决的科学研究范式,是提升教师研究力的重要“历程”;“坊”是教师高质量发展的基座,是一种促进教师发展的融合机制,是一种教师成长的文化空间。如此一来,基于“教· 研· 坊”教研机制的创设与运行,不仅可以高质量提升教师的学科能力与素养,还可以提升教师的教书育人能力,从而高质量地培养学生。

参考文献

[1] 中共中央国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见[EB/OL].(2024-08-06)[2025- 03-01].https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11566/202409/content_6973187.html.

[2]宋燕.和合学视野下教师合作研修共同体建构的研究[D].重庆:西南大学,2011.

本文系2023年杭州市教育科研教师教育课题“教·研·坊:整体提升初中教师课堂教学力的路径与实践” (课题编号:2023JSJY171) 、2025年浙江省教育科学规划课题“‘坊式’成长:高质量培育初中教师‘教·研’力的实践研 究”(课题编号:2025SC041) 阶段性研究成果。

(作者单位:1.浙江省杭州市富阳区永兴学校初中部;

2.北京师范大学教育学部)

责任编辑:李莎