★原载《教育测量与评价》(双月刊)2024年第6期

王庆如/深圳市教育科学研究院副研究员,博士。

张海洋/深圳市罗湖区教育质量监测中心正高级教师。

国家义务教育质量监测紧密围绕落实立德树人根本任务,扭转唯分数、唯升学等不科学的教育评价导向,引导聚焦教育教学质量、遵循教育规律,以全面客观的监测数据支撑教育决策、服务改进教育教学管理,促进培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。[1]它是推动义务教育高质量发展的重要手段,也是建设教育强国的重要保障。自2015年全面启动以来,国家义务教育质量监测工作在全面诊断省级义务教育质量状况、服务国家教育决策等方面发挥了积极作用。但在区域层面如何用好监测结果指导教育教学改进、助力教育教学质量提升,依然是一个需要不断探索的课题。本文聚焦国家义务教育质量监测,深入探讨监测结果区域应用的困境及其破局之道。

一、国家义务教育质量监测结果区域应用面临的困难和问题

国家义务教育质量监测结果的区域应用,始终存在“谁来用”“用什么”“怎么用”等痛点。这些痛点深刻揭示了当前教育质量监测中存在的困难和问题。

一是不够重视。目前,各地义务教育质量监测更多地停留在教育督导这条线上,从组织实施到结果应用都很难走出这个范围,这在很大程度上是因为教育质量监测工作尚未得到足够重视,相关教育部门、学校和教师对监测结果并未完全接纳,在监测结果应用过程中往往被动参与,甚至存在一定的应对或抵触情绪。二是不够了解。义务教育质量监测结果目前仅报告至区(县)层面,且监测工具对外严格保密,很多管理人员、教研人员以及教师既不清楚监测的具体目标和内容,也不了解监测指标和要求,无法对结果报告数据进行深入挖掘,也就难以发挥教育质量监测对日常教育教学行为的引领作用。三是缺乏有效落实。对于由谁来统筹落实教育质量监测的结果应用,虽然不同地方都有自己的做法,但仍存在工作目的不明确、职能分工不清晰、工作推进无抓手以及跟进落实不到位等问题,监测结果的应用难以有效落实。四是协同乏力。义务教育质量监测属于综合性监测,涉及学生发展、课程教学、教师发展、教育管理以及资源建设多个领域,需要相关业务部门和行政部门共同参与。但在实际开展过程中,往往是督导或监测部门在唱“独角戏”,呈现“一方搭台,大家看戏”的局面。五是赋能作用被忽视。虽然监测本身不能提升教育质量,但监测结果能为改进教育教学提供依据,从而助力教育教学的质量提升。但当前各地监测结果的应用很难落实到学校和课堂,始终存在“最后一公里”的问题,难以赋能教育质量的不断提升和可持续发展。

二、国家义务教育质量监测结果区域应用的逻辑推演与归因分析

国家义务教育质量监测的实施主体是政府督导部门,通过抽取能代表各省(区、市)教育质量状况的样本进行质量监测,形成国家、省(区、市)和参测区(县)的监测报告,并通过各种保密措施保障数据的客观性。然而受质量监测目的指向的清晰度、参与主体的适切性、抽测样本的代表性、报告解读的可行性和保密要求等因素的影响,各地在应用监测结果时难以完全了解监测指标、要求等,难以调动各部门积极参与,难以对监测结果原始数据做进一步分析挖掘。

国家义务教育质量监测代表国家意志,以“推动落实立德树人根本任务,促进义务教育质量提升”为目的,其结果主要应用于服务国家教育决策咨询、督促省级教育问题整改、支撑县域教育督导评估、引领地区教育质量提升等4个方面[1],但对如何将监测结果落实应用到地(市)、区(县)和学校教育教学实践的改进,《国家义务教育质量监测方案(2021年修订版)》中却未有提及,需做进一步探索。

国家义务教育质量监测由各级政府教育督导部门统筹组织,具体业务工作由各级教育质量监测中心负责落实。在监测结果应用上,主张各地建立省级统筹、区(县)为主的监测结果应用制度,并提出由教育督导部门牵头,加强与有关部门协同联动,积极探索适合本地区的监测结果应用模式。这里比较容易混淆的问题是,把监测组织实施与结果应用工作两者的主体等同起来。如此一来,监测就较难走出教育督导的工作圈了。我们必须清楚,监测组织实施的主体是各级督导部门,监测结果应用的主体是教育部门和学校等。[2]因此,监测结果应用必须多主体,即由各级教育督导部门牵头,有关部门和学校积极联动并主动赋能。

国家义务教育质量监测以省域为单位,抽取样本在省级层面具有较好的代表性,但因样本区(县)的抽取不考虑覆盖每一个地(市),故不能较好反映地(市)、区(县)全面教育情况;加之样本学校因抽取学生数量少也不能精准反映学校具体教育情况。如,广东每年仅抽样18个区(县),考虑到抽取的区(县)要反映全省平均教育水平,故不会将样本数平均分配给各区(县)。因此,地(市)、区(县)和学校在应用国家义务教育质量监测结果时会受掣肘。

国家义务教育质量监测根据目的、内容和阅读对象的不同,主要研制形成国家监测报告、省级监测报告、区(县)诊断报告、政策咨询报告等,以供各级政府、教育部门以及学校使用或参考。事实上,这些报告在使用的针对性上都有所欠缺,故国家特别倡导在进行结果应用时加强数据分析和挖掘,并组织好各级分层分类结果的反馈。但从目前情况来看,质量监测的原始数据、具体工具、专业人员等都还很缺乏,给各级反馈、解读监测结果带来了困难。

开展国家义务教育质量监测需要营造一个客观真实的监测环境,需要从关注数据走向关注数据背后的事实和原因。因此,它非常重视保密,既不向外界公开监测工具,也不向各级教育部门提供原始数据。但我们都知道,监测具有引导、诊断和改进等功能。如果不知道监测工具和监测原始数据,就很难发挥监测对教育教学的引导作用,很难做好对监测结果的分析挖掘,很难有效落实监测结果的区域应用。这就导致质量监测工作与教育教学实践难以有效建立连接,更难以相互印证。

三、国际视域下教育质量监测结果应用的启示与破题

强化统筹,推进部门协同联动

走向学校,推动监测结果应用落地

助力发展,发挥实证赋能作用

四、国家义务教育质量监测结果区域应用体系的整体建构

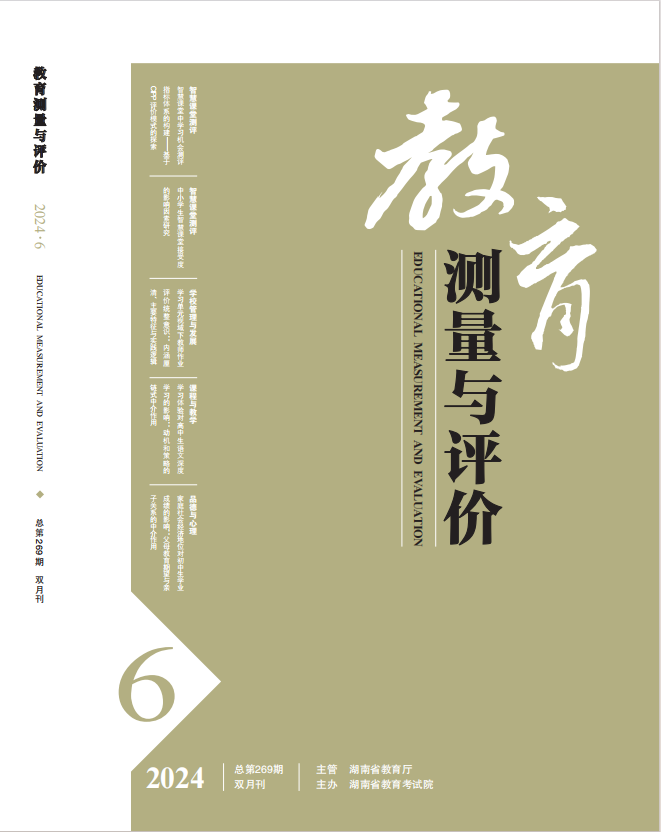

要突破当前国家义务教育质量监测结果区域应用的局限,需坚持“国家、省、市、区、校”五位一体的理念,遵循各级监测结果应用相互贯通衔接的原则,推动义务教育质量监测结果区域应用的整体构建。因此,本研究根据国家义务教育质量监测结果应用的思维逻辑[4],围绕如何破解监测结果应用中“谁来用”“用什么”“怎么用”等问题,探索建立国家义务教育质量监测结果区域应用体系的基本模型。(见图1)

图1 国家义务教育质量监测结果

区域应用体系建构的思路与模型

区域应用体系的多元主体构成

(1)督导统筹。监测是由教育督导部门统筹组织实施的,监测结果应用当然也需由其统筹落实。而且督导部门在政府各部门、教育各部门、区校等之间起着链接的“纽带”作用,说明其本身就具有良好的工作统筹优势和条件。因此,教育督导部门尤其要从整体上部署监测结果应用工作,研制监测结果应用工作方案,组织开展监测结果应用研讨,跟踪检查监测结果应用成效,宣传推广监测结果应用成果,使监测结果应用工作成体系、聚焦点并有抓手。

(2)监测支撑。监测结果数据贯穿于监测结果应用过程,也是牵引教育教学改进的线索。作为实施监测的主要部门,各地教育质量监测中心不应只是结果数据的生产者,还应是落实数据应用的支撑者。因此,他们必须围绕结果解读、问题梳理、专项调研、数据应用和效果监测等积极开展工作,切实发挥数据分析、数据挖掘、数据管理和数据赋能的作用,为推进监测结果有效应用提供数据支撑。

(3)全体参与。对于监测结果的有效应用,各教育部门、学校不能做旁观者,而应该积极主动去了解、参与并担起责任,注意将监测结果与教育教学工作结合起来,并使其成为一种专业上的自觉行为。在面对监测结果数据时,要树立正确的数据观,建立科学的数据思维,提升数据分析的素养,做好对数据内涵的深入挖掘。在教育教学工作上,要打破经验主义的惯性,充分尊重客观事实,通过数据循诊把脉,有针对性地实施和行动,全面提升教育教学的质量和效益。

国家义务教育质量监测的设计定位是面向全国,了解省级义务教育质量情况,为国家教育政策的制定和调整提供支撑。因此,国家义务教育质量监测结果数据为国家教育决策提供参考是足够的,但要为各级教育教学改进提供依据却远远不够,必须探索义务教育质量监测的下移,即在国家义务教育质量监测基础上,探索将监测延伸至区(县)、学校和师生[5],切实为各级落实监测结果应用提供数据参考和依据。(见图3)

区域应用体系的监测延伸思路

(1)监测延伸到区(县)。国家义务教育质量监测可以监测到样本区(县),但样本区(县)只是部分代表且不是固定监测对象,因此无法对区(县)教育质量进行全面、稳定的跟踪监测。目前,各地都在积极探索将监测延伸到区(县)。如,广西通过委托服务的方式,借助国家义务教育质量监测,对全部区(县)进行全面监测;广东建立了全省义务教育质量监测方案,借助第三方专业机构的力量,对全省所有区(县)进行跟踪监测;江苏苏州、浙江温州等地由监测部门牵头,实现对全市所有区(县)的常态化监测;等等。各地经验显示,由省级教育部门统筹,参考国家义务教育质量监测的做法,结合各省(区、市)的实际情况,开展全部县域义务教育质量监测,可以为落实监测结果的县域应用提供有力支撑。

(2)监测延伸到学校。监测延伸到区(县)为区(县)掌握教育质量情况提供了依据,但区(县)监测报告依然不能反映学校情况,尤其是不能反映每一所学校的情况,因此很难将监测结果应用落实到学校层面。可建立监测结果区域应用专项调研制度,全面摸排学校情况并查找问题产生的原因,切实将监测结果应用落实到各个学校。具体做法是:对区域报告进行分析挖掘,梳理监测结果中发现的问题和不足,建立区域共性问题清单,通过访谈、文献研究等方式吃透问题,在此基础上围绕问题研制出学生、教师以及管理人员调查问卷,开展面向义务教育阶段全部学校、全部4年级和8年级师生的问卷调查,最后形成区域和学校调研结果诊断报告,并分层分类开展报告反馈和解读工作。

(3)监测延伸到师生。学校要基于调研结果诊断报告把脉全校总体情况,并针对学校存在问题开展全面深入调研,从教与学层面查摆问题产生的根源,从而对症下药解决具体问题,最终提升教育教学质量。特别是,学校要借监测结果应用之机,将解决诊断报告中发现的问题作为学校阶段性攻坚工程,形成攻坚策略,集合校内外资源和力量推进攻坚工作,不断改进问题,提升质量,形成成果乃至打造特色。

图4 国家义务教育质量监测结果

(1)思路:坚持问题导向,谋划监测整改。监测结果的有效应用,源于对监测报告数据的深度挖掘,落实在对所发现问题的深入解读与探索上,最后转化为教育教学改进的行动。因此,收到监测报告后,有关部门或单位要对报告进行全面分析,透过监测报告数据揭示区域义务教育质量状况。按照“对比找优势、对焦找差距、对标找空间”3个维度,从“学生、教师、学校、家长”4个层面,全面梳理区域义务教育质量的成绩和不足。国家义务教育质量监测结果区域应用要坚持以“问题导向”为思路,将问题清单作为整改的线索,全面谋划监测结果应用实施方案,并责任到人。

(2)路径:坚持有机融合,部署监测整改。要坚持“教学测评”一体化监测整改思想,建立监测结果应用与教育教学常规相互融合的工作思路[7],切实提高监测结果应用的针对性和有效性。可以建立“三个融合”监测结果应用工作路径。其基本内容包括:一是与区域教育融合,区域负责监测整改的全面统筹,将监测整改方案融入年度区域教育工作,实现区域监测整改常态化推进;二是与学校教育融合,学校是落实监测整改的主阵地,将监测整改方案融入年度学校教育工作,可以提高学校教育教学工作的针对性和有效性;三是与学科教育融合,学科教育是监测整改的落脚点,将监测整改方案融入年度学科教学工作,可充分发挥监测的诊断、改进和质量提升功能。

(3)机制:坚持有效联动,统筹监测整改。监测结果应用涉及多个层面,需要实现部门之间的有效联动,为落实监测结果应用工作注入活力。可建立“四个联动”监测结果应用工作机制。其基本内容包括:一是建立内外联动机制,推动与区域外监测部门、学术研究组织、专业监测机构的研讨交流;二是建立部门联动机制,推动教育行政、教育督导、质量监测和教研训等科室的有效协同;三是建立上下联动机制,推动区域部署、学校管理和学科教研的有效协同;四是建立校内联动机制,推动学校管理、德育、教学及培训等工作的有效协同。比如,深圳市罗湖区就建立了“党建+四位一体”部门联动工作机制,形成了联席会议、协同工作、联合工作等工作方式,增强了部门协同联动的工作意识,发挥了各部门在监测结果应用上的主动性。

(4)流程:坚持任务驱动,推进监测整改。可按照“督导统筹,监测支撑,部门协同,学校落地”的工作职能,落实基于“任务驱动”的项目制工作方式,建立“五个步骤”监测结果应用工作流程。第一步是解读报告,查摆问题。通过分析数据、查摆问题以及梳理问题清单,分层分类召开区(县)、学校及学科层面的报告解读会。第二步是深入调研,归因分析。要求开展学校样本调研活动,准确把握问题形成原因,形成区校两级调研结果诊断报告。第三步是制定方案,落实整改。在深入调研的基础上,研究制定区域、学科和学校问题整改方案,跟进了解学校整改落实情况。第四步是交流研讨,跟踪督导。围绕整改问题,积极开展课题研究、专题研讨和经验交流等活动,把监测结果应用纳入经常性督导内容。第五步是总结提炼,推动发展。重视整改经验积累,总结提炼整改成果,跟踪检查问题整改成效,引导学校逐步形成办学特色。

五、国家义务教育质量监测结果应用的价值取向与实践反思

参考文献: