原创 徐步达

在今天的课堂上,“问题驱动”已成为许多同仁引导学生思考和培育学生核心素养的重要策略,其基本原理,是使学生在分析、解决问题的过程中,“自然而然”的掌握知识、技能,形成能力、素养。在“问题导学”新思——谈“问题串”的分类(一)中,我也对问题串的类型进行了探讨。

那么,好的问题(串)究竟是如何设计出来的?我想,以下策略或可参考。

一、将教材中的陈述变问题

教材的各章节中有大量对学科知识、技能的陈述,我们完全可以将这些陈述转化成问题或创设为情境,以实现问题驱动。

例如,对“**的规律是**”,可转化为“你能发现**的规律吗”;“这要用到**解决**”转化为“面对**应如何解决”等。此种处理虽简单、直接,但也凸显了教师坚持“问出来而非讲出来”的意识。

除陈述事实外,教材中也自带引导学生探究新知、总结规律的问题。

对此,我们可依据学情,或直接引用问题,或将某问题拆分为几个有递进关系的子问题,或将某几个问题整合为一个大问题,或改变问题原有表述的方式、调整问题原来所处的环节等。

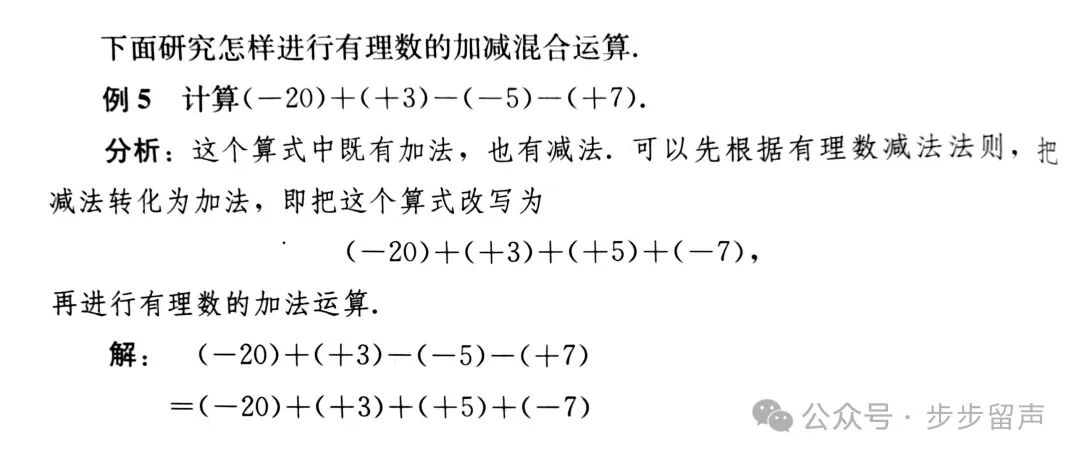

例如,在人教版数学七年级上册“有理数的减法”第2课时中,教材对加减混合运算的操作进行了以下两步处理。

第一步,依据“减去一个数,等于加这个数的相反数”,将减法全部转化为加法。

第二步,为简化书写,可省略括号和加号,进而将加减号看作正负号。

然而,由于学生未必会按照上述思路作答——如有的学生可能会依据已接触的有理数的化简,根据负号的个数去掉括号、简化算式,实现一步到位——因此,我们也可直接抛出“这个算式你想如何计算”的问题,根据学生的现场反应,决定是否两步并作一步走。

该处理就属于对教材的既定思路进行了“整合”。总之,老师的主观能动性在于“用教材教”,而非“教教材”。

三、站在学生的基础“问”障碍点

除用好教材,我们还要在认真调研学情、充分换位思考的基础上,想想学生在已有知识储备、认知能力的基础上,可能会在哪些环节产生思维困点,我们就要在这些困点上搭建原创性思维支架、设计原创性问题串。

尤其是在解题训练环节,教材更不可能提供现成的思路,这更需要老师将学生答题思路与命题思路紧密结合,设计可引导学生作答的问题串。

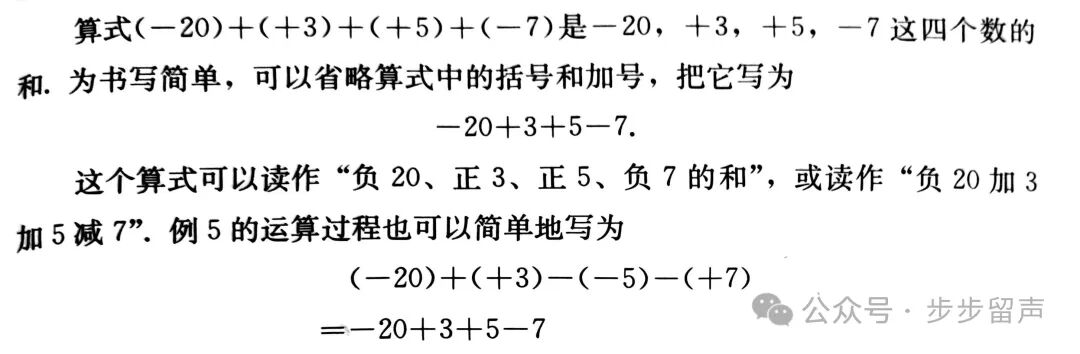

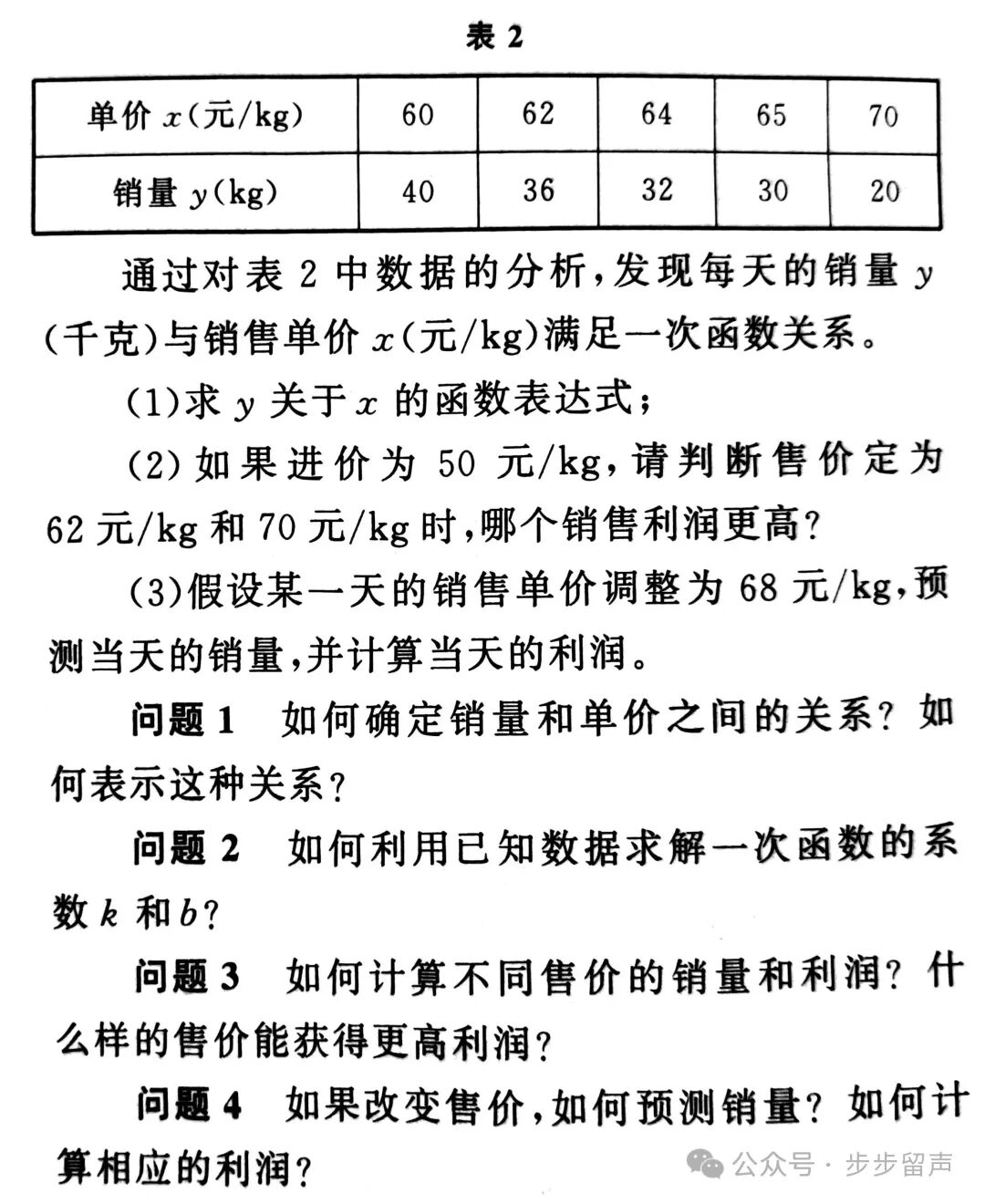

上图引自《中学数学教学参考》2025年8月下旬刊的一篇文章(作者单位系西安理工大学附属中学),其彰显了作者意图在学生可能的思维障碍点搭建问题支架。

由于学情和教学思路的差异,我们不必完全照搬——例如,由于第(1)问难度不大,我本人可能不会设计问题1、2,而是根据学生作答情况现场追问、整理思路——但作者设计的问题串,还是非常值得学习的。

四、站在学生的发展“问”突破点

解决障碍点是守住底线,突破难点是追求上限。因此,我们还要在站在学生发展的角度,提出有挑战性的、可突破难点的问题。

例如,学习乘法公式时,在学生用代数运算推导出(a+b)² =a² + 2ab + b² 的结论后,为使学生加深理解、提升能力,我们可继续设计如下问题。

问题1:一个二项式的平方,为什么会成一个三项式?2ab 是如何产生的?

问题2:我们虽能从运算的角度说明,但为更好的“看见”这一事实,不妨尝试用几何图形来解释。先画一个边长为 (a+b) 的大正方形,并尝试将其分割成几个小图形,你能说明这个大正方形的面积,正好等于 a² + b² + 2ab 吗?

问题3:通过识图,(a+b)² = a² + b²错在哪?

问题4:类比上述思路,(a-b)² 的结果是什么?你能从代数运算、几何图形变换两个角度,去证明你的猜想吗?

以上问题串的设计,虽未跳出教材的基本框架,却可引导学生相对自然的突破学习难点,体会数形结合的价值,并利于培育学生推理能力、几何直观、创新意识等数学核心素养。

有什么样的教学理念,就会产生什么样的教学策略。只要我们深刻意识到“问题解决”才是学生学习的核心,就会调动自己的一切教学智慧,为设计好的问题、创设好的情境而努力。

(免责声明:本文转载于《步步留声》公众号,转载旨在交流与分享,版权归属于原作者,文中观点与本栏目无关。如涉侵权,联系立删!)