文|冯海泉

【摘 要】为破解小学科学教育知识碎片化困境,本文以科学核心概念为纽带,建构科学素养培育路径。在理论层面,提出核心概念通过“知识整合→思维进阶→价值渗透”三维互动机制推动素养生成。横向跨学科整合,纵向贯通“现象→本质”认知层级,并以STS议题渗透社会责任。在实践层面,设计“核心概念—真实情境—核心问题—大任务—科学素养评价”五环节单元教学体系,通过“概念降维”创设探究支架,依托对比实验驱动深度学习,结合活动单四维评价追踪素养发展。

【关键词】核心概念 科学素养 三维互动机制 单元教学体系

在知识经济时代,科学素养是公民必备的核心素养,更是建设创新型国家的基石。当前科学教育仍面临知识碎片化、学科割裂化等困境,难以有效培育学生的科学素养。近年来,党和国家高度重视科学教育,相继出台多份纲领性文件,为新时代科学教育指明了方向,明确了“加强科学教育,提升学生科学素养”的总体目标。本文以粤教科技版教材为例,基于核心概念建构小学生科学素养培育课程体系,不仅是对传统教育模式的突破,更是对科学教育本质的回归。

一、理论建构:从核心概念到科学素养培育

核心概念作为科学教育的核心,不仅为学生提供了理解复杂世界的认知框架,更为全面提升科学素养奠定了理论基础。

1.核心概念的内涵解析

国际科学教育领域对核心概念的关注始于英国学者温・哈伦,其提出的“Big Ideas”理论强调科学课程应围绕“少而精”的大概念展开,例如,“宇宙中所有的物质都是由很小的微粒构成的”[1]统摄多学科知识,不仅能够解释物质的组成、结构、性质及变化,还能引导学生从微观视角理解宏观现象,体现了核心概念在知识整合与思维训练中的独特价值。

我国学者在借鉴国际理论的基础上,做出了差异化创新。李松林指出,核心概念是通过抽象概括形成的、具有联系整合作用并能广泛迁移的概念[2]。胡玉华进一步强调,科学领域的概念形成需基于大量事实与现象的归纳,并通过严谨的逻辑推理建构有意义的认知结构[3]。这种形成路径与日常观念截然不同,凸显了核心概念在科学教育中的特殊地位。

2.科学素养培育的内涵解析

科学素养是一个动态发展的概念。这一词最早由美国著名教育家科南特在其1952年出版的《科学中的普通教育》一书中提出,他强调科学教育应针对所有学生或大多数学生[4]。南京大学张红霞指出,科学素养教育是以培养与人文精神相融合的教育,而不仅仅是以科学知识为目标的科学教育[5]。刘德华在《小学科学课程与教学》中做了很好的总结:科学素养包含了人们在科学方面所具备的基本知识与技能、探究过程与思维方法、科学情感与精神,以及对科学、技术、社会(以下简写为“STS”)三者关系的合理认识与决策能力[6]。

《中小学科学教育工作指南》(以下简称《指南》)明确提出,中小学科学教育应聚焦科学观念、科学思维、探究实践、态度责任等科学素养培育。这一目标体系与科学素养的整合性内涵高度契合,本质是以系统性知识建构为认知根基,以结构化探究为实践路径,以批判性思维与创新性思维为方法内核,以实证精神与社会责任为价值导向,四维协同推动学生实现从知识习得向素养生成的根本性跨越。

二、关联分析:核心概念与科学素养的三维互动机制

核心概念与科学素养的培育存在深刻的逻辑耦合性,这种耦合性体现在知识建构的统摄性、思维发展的导向性以及价值生成的引领性三个维度。核心概念与科学素养的互动关系不仅诠释了科学教育的本质规律,更为课程体系建构提供了理论支点。

1.知识整合:从碎片到结构的认知跃迁

核心概念通过横向整合学科知识与纵向贯通认知层级,为科学素养的培育建构了结构化知识网络。一年级上册“认识生物”、一年级下册“植物和动物”,以及三年级认识动物和植物的“身体”,对应课程标准中“生命系统的构成层次”这一核心概念。在横向整合方面,打破生物学、地理学的学科壁垒,将食物链、物质循环、地理环境等知识模块整合为有机整体;在纵向贯通方面,从“观察校园植物群落”(具象经验)到“分析生物的生存因素”(抽象规律),形成“现象→本质”的认知进阶。

这种知识组织方式既使小学生掌握《指南》要求的“科学观念”,通过核心概念实现知识的意义化建构,呼应建构主义学习观,又通过跨学科探究发展“探究实践”能力,践行杜威“做中学”理论,在真实问题解决中生成能力。这一路径契合PISA(2018)所提出的全球素养的支撑要素“知识—技能—态度—价值观”[7]。

2.思维进阶:从要素到整体的认知建模

核心概念的本质特征决定了其作为科学思维脚手架的独特价值。在一年级上册“认识常见的物体”单元中,学生锚定“物质的结构与性质”核心概念,经历“要素识别→联系建立→整体认知”的思维训练,从观察物体的形状、颜色、硬度等特征,到探索与发现物质性质与结构的关联,最终得出“不同材料具有不同性质,这些性质决定了它们的用途”的结论。

这种“要素—联系—整体”的分析范式,不仅帮助学生理解物质世界的多样性,还培养了学生的系统思维能力,为后续科学探究奠定了思维基础。

3.价值渗透:从认知到行动的伦理自觉

核心概念中蕴含的科学本质观与STS关系认知,为科学精神的培育提供了价值锚点。在求真精神浸润方面,通过“工程设计与物化”核心概念,在产品或实物模型中渗透“数据真实性”“结论可验证性”等科学伦理(如一年级上册"制作会旋转的纸蜻蜓”);在社会责任培育方面,以“人类活动与环境”核心概念为纽带,开展“建筑与人的关系”的项目学习,践行《指南》中强调的“态度责任”培养目标(如一年级下册“桥梁与人们的生活”)。

这种价值渗透机制使科学教育超越知识传授层面,真正实现立德树人的根本任务。例如,六年级下册“专题探究:生态瓶的秘密”活动不仅教授学生生态知识,还分析人类干预的伦理后果,引导学生建立“科技发展需敬畏自然”的价值观,体现了科学史、科学哲学与科学社会学教育对科学本质的深层揭示。

4.三维互动机制的系统化验证

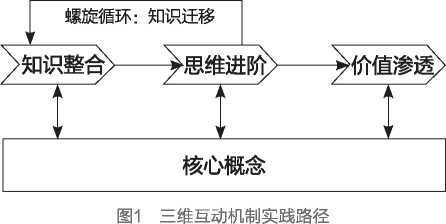

核心概念与科学素养的互动并非单向或静态,而是通过“知识整合→思维进阶→价值渗透→知识迁移”的螺旋式循环实现动态交互(见图1)。下文以五年级下册“身边的桥梁”和六年级下册“我们的家园”两个单元为例进行阐述(见表1)。

三、路径探索:建构基于核心概念的单元整体教学体系

单元整体教学体系设计严格遵循“知识整合→思维进阶→价值渗透”的三维互动机制,通过核心概念锚定、真实情境驱动、问题链进阶及任务化实践,实现科学素养的螺旋式发展。笔者以一年级上册“认识生物”单元为例,围绕“核心概念—真实情境—核心问题—大任务—科学素养评价”五个环节,将核心概念转化为学生可理解的探究实践,实现科学素养的梯度发展。

1.核心概念的教学转化:以“概念降维”策略建构认知脚手架

核心概念作为科学课程的骨架,具有高度的抽象性与统摄性。然而,小学生的认知水平尚处于具体运算阶段,直接理解抽象概念存在困难。因此,教师需通过“概念降维”策略,将核心概念转化为学生可感知、可操作的探究主题与任务,并借助认知脚手架支持学生从具象经验向抽象思维的跃迁。

笔者从方法论的视角提出一种概念教学转化范式——在单元中锚定核心概念,整合学习内容群,根据学段设计主题活动,引导学生模仿专家的思维方式,逐步理解核心概念与学习内容的关联,形成单元的科学观念认知。例如,“认识生物”单元对应的核心概念是“生命系统的构成层次”,整合“生物具有区别于非生物的特征”,科学观念的素养要求是:“认识周边常见的植物和动物,能简单描述其外部主要特征。”笔者将核心概念转述为:“生物具有生命活动的特征。”这种“概念降维”的教学转化策略,层面上还属于教师的观念性认知,即“专家思维”,但是有效打破了低学段学生的认知壁垒,使抽象概念在具象探究中自然生长。

表1 三维互动机制的分阶段实践路径与素养生成

阶段 | 活动内容 | 涉及学科 | 思维/价值 |

知识整合驱 | 学生通过桥梁结构、地理环境、材料成本等跨学科知识整合,建构 | 科学(桥梁结构)、地理(地理 | 建构系统 |

动思维进阶 | “工程设计与环境适配"的系统思维 | 环境)、数学(材料成本) | 思维 |

学生通过材料(纸张、木条、塑料等)选择实验与承重测试,在 | |||

思维进阶反 | “结构强度”与“材料成本”的权衡中,理解工程设计中的资源优化 | 科学(桥梁结构)、数学(材料 | 形成社会 |

哺价值渗透 | 意识与环保责任(如优先选择可回收材料),从而形成“合理利用资 | 成本) | 责任感 |

源,减少环境负担”的社会责任感 | |||

价值渗透促 | 社会责任意识迁移至六年级,唤起珍惜和保护地球自然资源的意识, | 跨学科(综合运用) | 深化系统 |

进知识迁移 | 进一步深化对“结构—功能—环境”关系的理解 | 认知 |

2.真实情境的创设:单元统整式主题情境驱动持续探究

情境创设是单元学习的起点,旨在从情境中提炼出能够引发学生思考的核心问题。设计真实的情境需突破传统分课时碎片化场景,以贯通单元的大主题情境整合核心概念与科学素养目标,通过持续性任务链引导学生像科学家一样探究。教材背景设定为一群儿童在草地上放风筝。儿童作为充满活力的生物,与飞起来但不具备生命运动特征的风筝形成对比。笔者结合一个绘本故事进行童话故事拓展:“春天,鼹鼠邀请小猫去山上种苹果树,小猫不开门,因为他想种自己的糖果树。夏天,鼹鼠来找小猫给树浇水,小猫不开门,他有一个专门给糖果树浇水的喷壶。秋天,鼹鼠来找小猫去摘果子,小猫还是不开门,他说糖果树就快长出来了,担心鼹鼠来抢他的糖果。冬天,小猫的花盆里还是空空的,小猫饿极了。鼹鼠来找小猫,给他送来许多苹果。”笔者以“种糖果树”童话故事创设单元情境,通过虚拟角色互动(如鼹鼠与小猫的种植冲突)激发学生的探究兴趣,促使情境对知识迁移与素养生成进行双重赋能。

3.核心问题的设计:情境性、发散性、评价性原则驱动下的探究与思维协同发展

核心问题是衔接核心概念与真实情境的大任务的桥梁。教师通过贯通单元的问题链,将体现“专家思维”的观念性认知转化为学生可探索的概念理解。设计优质核心问题需遵循情境性、发散性、评价性原则,驱动学生从现象观察走向本质理解,实现科学素养的协同发展。情境性原则要求问题根植于单元情境,衔接单元大任务;发散性原则意味着核心问题可以分化出课时子问题;评价性原则要求核心问题需与可量化的科学素养表现挂钩。笔者提出的核心问题是:“通过‘种糖果树活动',你如何区分生物与非生物的特征?”该问题旨在引导学生在真实活动中探索生物与非生物的区别,最后通过《素养评价活动单》(见表2)反馈评估学生对核心概念的知识整合、思维能力与态度责任。

表2素养评价活动单

主题:区分生物与非生物的特征 | |||||

单元情境:见上文 大任务:种豆子、糖果、石头等,发现生物和非生物的不同 | |||||

种植小任务: 选种子:挑一颗圆滚滚的豆子,再选一颗糖果,还可以放其他东西,如小石头 种下它:在每个一次性杯子里装满土,放进要种的东西,贴上名签 观察吧:把杯子放在窗台上晒太阳,每天浇一点水,画出变化。如果有蚂蚁出现,也观察它吧 | |||||

日期 | 观察豆子 | 观察糖果 | 观察石头 | 观察蚂蚁 | |

把观察中的变化画出来(第___天)

|

|

|

| ||

选择的种子有:□绿豆 □红豆 □黑豆 □糖果 □石头 □_______ | |||||

物体 | 我发现 | ||||

豆子 | □会长高 □会长叶 □要浇水 □要阳光 □引来蚂蚁 □会爬行 □_______ | ||||

糖果 | □会长高 □会长叶 □要浇水 □融化了 □引来蚂蚁 □会爬行 □_______ | ||||

石头 | □会长高 □会长叶 □要浇水 □融化了 □引来蚂蚁 □无变化 □_______ | ||||

蚂蚁 | □会爬行 □会吃糖 □要喝水 □要进食 □要休息 □会长大 □_______ | ||||

几天后,把种子挖出来,跟家人说说你的感受。家人对你的评价是____________________(家人填写) | |||||

我发现________会生长,________要进食,具有生命活动的特征,________就没有生命活动的特征 | |||||

4.大任务的设计:整合性实践项目驱动素养生成

大任务是贯穿整个单元相对复杂的表现性任务,旨在承接核心概念而引发系列活动,引领单元教学的任务链[8]。笔者设计“种豆子、糖果、石头等,发现生物和非生物的不同”大任务,以“豆子发芽vs糖果融化”的对比实验为主线,串联“观察记录→对比分析→建模解释→责任延伸”四阶探究,引导学生在照料真实豆苗与“虚拟糖果树”的对比中理解生命活动特征。学生通过种植日志持续记录豆子吸胀发芽(生物特征)与糖果融化(非生物属性)的过程,实现核心概念向科学素养的转化。

5.科学素养评价:专家思维向学生理解的适应性转化

基于核心概念的科学素养评价需以“专家思维”为起点,通过将“生命系统的构成层次”拆解为可观测的学生行为(如“勾选豆子生长特征”“对比糖果与石头的差异”),将抽象概念转化为学生可理解的评价指标,建构“知识解码→行为外显→素养生成”的适应性评价体系。笔者对学生上交的《素养评价活动单》上的勾选数据进行频次统计,量化分析科学观念与探究实践能力;家庭反馈文本则采用主题分析法,阅读并提取高频语义标签(如“乐于”“观察兴趣”),形成态度责任归类共识(如环保意识、生命关怀)。表2以“种豆子、糖果、石头等”任务为载体,通过观察记录(科学观念)、对比分析(科学思维,如区分生物与非生物特征的准确率)、持续记录观察结果(探究实践)及家庭讨论(态度责任)四维目标,全面评估3个教学班135名小学生对生命活动特征的理解。通过《素养评价活动单》中“对比分析”任务的完成度(如准确区分生物与非生物特征)量化评估系统思维。数据显示,超过85%的学生能通过对比实验归纳生命活动本质。这一设计印证了评价工具对“专家思维→学生素养”转化路径的有效支撑,既契合《指南》科学素养培育目标,又实现“做中学”理念的闭环落地。

基于核心概念建构的单元教学体系,通过“核心概念—真实情境—核心问题—大任务—科学素养评价”五环节协同作用,实现了小学生科学素养的梯度发展。三维互动机制通过“知识整合→思维进阶→价值渗透”的螺旋式循环推动素养生成。案例数据显示,以“生命系统的构成层次”为核心概念的课程设计显著提升了小学生的科学观念、探究实践能力及责任意识。这一路径为小学科学教育从知识传递向素养培育的转型提供了可复制的范式。

参考文献

[1]温・哈伦.以大概念理念进行科学教育[M].韦钰,译.北京:科学普及出版社,2016:17.

[2]李松林.以大概念为核心的整合性教学[J].课程・教材・教法,2020, 40 (10):56-61,

[3]胡玉华.科学教育中的核心概念及其教学价值[J].课程・教材・教法,2015, 35(3): 79-84.

[4]廖伯琴.科学教育学[M].北京:科学出版社,2013: 209.

[5]张红霞.科学素养教育的意义及本土化诠释[J].清华大学教育研究,2002(4):20-26.

[6]刘德华.小学科学课程与教学[M].北京:中国人民大学出版社,2009:95.

[7]占小红,温培娴PISA2018全球素养测试述评[J].比较教育研究,2018, 40(9): 95-102.

[8] 冯海泉,雷晓晖.隐性到显性:小学科学大单元教学的实践理路[J].中小学教材教学,2024(10):75-80.

本文系广东省阳江市科学名师工作室科研专项课题“基于核心概念的小学科学单元整体教学构建与行动研究”(课题编号:YJKT251002)阶段性研究成果。

(作者系广东省阳江市江城第一小学高级教师,小学科学兼职教研员)